ほんのさわり|『わたしを忘れないで』をめぐる断章|吹田映子

お目見え本や旬の話題から、〝ほんのさわり〟をご紹介。不定期更新です。

『わたしを忘れないで』をめぐる断章

吹田映子

本書はベルギーの若手BD(バンド・デシネ)作家アリックス・ガランが2年の歳月をかけて制作した渾身のデビュー作である。グラフィック・ノベルに分類される本作は、プロット・描画・彩色のいずれもが高い完成度を示し、かつ、みごとに調和した総合芸術作品といえる。

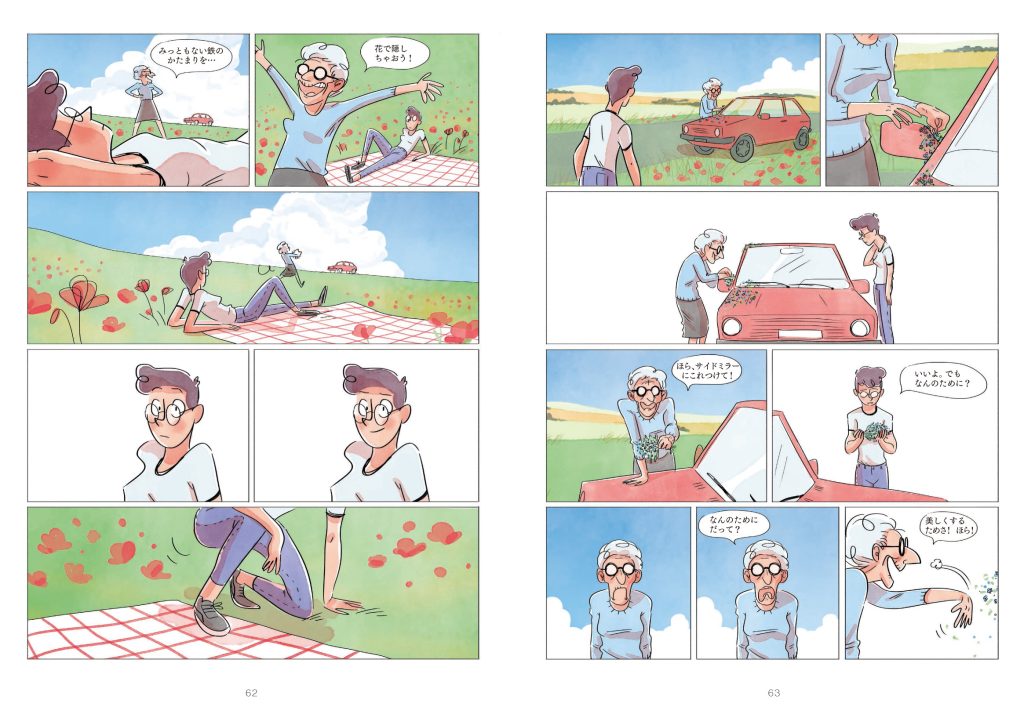

物語は、主人公のクレマンスと祖母のばーばとによる冒険の旅。ばーばは認知症を患い、介護施設で暮らしている。生きる希望を失ったその姿を目の当たりにして、クレマンスは彼女を施設から連れだし、みずからが運転する車の助手席に乗せて旅に出る。ばーばがかつて暮らしたという、実在するかどうか定かでない彼女の両親の家を探して。

旅の途中にはさまざまな出会いがある。その出会いと別れをとおして、クレマンスは自分のこと、母親のこと、祖母のことを考える。過去と現在を往復しながら物語がテンポよく進むなか、老い、性、記憶と忘却、生と死、別れと再会といった主題が浮かんでは消える。

本稿では、本書を訳しながら筆者がとくに心を動かされた場面、あるいは注釈を加えたくなった場面をとりあげ、断章的に主題を立てて紹介する。とりとめがなく、作品の全体像を示すというよりは細部を虫眼鏡で見つめるような作業になるが、本書のすみずみにまで凝らされた演出の一端を示すことで、本作の豊かさ、奥深さを感じてもらえたら幸いである。ただし、とりわけ印象的な旅の終末についてはここでは触れず、読者の議論にゆだねたい。

地上の旅

車は走る。ベルギー南東部の街リエージュから、フランス北西部のノルマンディー地方沿岸に設定された架空の地、アヴェンヌ=シュル=メールへ。この地名を直訳すると「海上のアヴェンヌ」。アヴェンヌAvennesという地名はリエージュ州内の地区名として存在するが、当然のことながら海に面してはいない。ばーばとクレマンスを乗せた車は地上を、現実から虚構に向かって進んでいくようだ。

事実、冒頭は現実を強く喚起して始まる。目に飛び込んでくるのはブリュッセルの観光名所、グランプラスの市庁舎を望む眺め。クレマンスはこの街に住んでいる。一方、ムーズ川に飛び込むと言うばーばが暮らしているのは、その川が流れるリエージュ。ただしクレマンスにとって懐かしい祖父母の家ではなく、介護施設のなかで。

そこからばーばを連れだしたクレマンスがその日の夕方に立ち寄る大型スーパーは「カルフール」。フランスに本社のある小売企業で、ベルギーを含め世界各地に出店している。一方、ベルギーの老舗スーパーといえば「デレーズ」なので、ふたりが立ち寄った場所はまだベルギー国内の可能性はあるものの、ひょっとするとふたりはもう国境を越えたのかもしれない。……かと思えば、その翌々日になって立ち寄る酒場では、ベルギーでお馴染みの、しかもリエージュ発祥のビール名が看板に見えるので、「ここはどこ?」と問わずにはいられない。

ほかにも、場所を暗示するしないにかかわらず、地域文化を示唆する表現は日本に関するものも含めて本作中にあるので、ぜひ探してみてほしい。

隠された視線

私は読むたびに泣く。たとえば、クレマンスが幼いころ、ばーばの手当てを受けながら涙を流す場面で。彼女は男の子みたいだから、あるいは女の子だからという理由で同級生からいじめを受けたようだ。「だれにやられたんだい?」──ばーばの問いかけに、クレマンスの涙は堰を切る。頬を伝って輝き、体温すら感じさせる涙。だが、源泉である彼女の目はコマの外に隠れて見えない。

同様の表現はもう一度、くり返される。旅の終盤、今度はばーばが涙を流す場面で。クレマンスとのやりとりを通じてばーばは理解する。両親がすでに亡くなっていることを自分は思い出せない、ということを。彼女は眼鏡の下から涙をぬぐい、水滴を拭くために眼鏡を外す。この瞬間、読者はばーばの目が初めて見えることを期待する。だが、それはコマの外に隠れて見えない。

そうなのだ。視線をめぐる表現が物語を牽引してゆくなか、ばーばの視線だけは眼鏡の奥に隠されたまま。彼女の表情は終始豊かに、とりわけ眉や口元の動きで示されるだけに、私は上記の場面に至るまでそのことに気がつかなかった。でも、どうやら私だけではないらしい。冒険を終えたクレマンスもまた、「結局、祖母はなにを考えてたんだろう」と自問するのだから。ただ、例外的にばーばの視線が示される瞬間が数か所ある。どんな場面かを見つけてほしい。

いずれにせよ、この作品の鍵は登場人物の視線、なかでも隠された視線にある。そんなことを考えながら改めてページをめくると、ほらあった。鹿の子どもの視線が。雨雲に覆われて暗くなった道中、ばーばとクレマンスが出会う鹿の親子。親鹿は先行した車に轢かれたらしく、路面に横たわってすでに息絶えたようにも見える。そのお腹に身を寄せてうずくまる小鹿。車を降りて近づいてきたふたりのほうに、小鹿は顔を向ける。その、もの言わぬ視線。その視線は文字どおり隠されているわけではないが、計り知れない動物のものであるがゆえに、私たちに強く問いかけるのかもしれない。

海

読むたびに泣いてしまうのは、こんなふうに巧みな演出のせいらしい。それに表紙を見ながら思うのだが、本作では作中で流れる登場人物の涙も、読者が流す涙も、きっと海に通じている。

「早くあの海に会いたいよ」。目的地が近づいてきたころ、ばーばはこんなふうに言う。「海」はフランス語で « mer » [mɛʀ] 。「母」を意味する « mère » [mɛʀ] と同音である。実際、ばーばにとって海は母親と重なりあうものなので、この点は伏線として重要だ。訳しながら原語について注釈すべきかどうか悩んだが、相談した連れあいから「絵に語らせればいい」と言われ、その言葉にはっとした。そのときには気づかなかったが、「絵」には文字も含まれるのだった。漢字では「海」のなかに「母」が含まれているのだから。面白いことにフランス語の綴り字を改めて見ると、こちらは「母 mère」のなかに「海 mer」が含まれている。異文化間における世界観の通底と差異が垣間見えて興味深いのだが、だからどうという結論もないのは、さしあたり言葉の広がりが海のように果てしないからとしておこう。

ジャック

言葉、言葉、言葉。この作品にはたくさんの言葉が出てきて、他作品からの引用も少なくない。たとえば冒頭、クレマンスは本を読んでいる。ドニ・ディドロの『運命論者ジャックとその主人』である。18世紀フランスの啓蒙思想家が書いたこの対話劇を、彼女は台本として練習している。読み上げているのはジャックのセリフ。ジャックは主人に仕える従者として、主人とふたりで当てどころのない旅をしている。それは文字どおり、どこへ向かっているのかわからない旅。ジャックは何度も言う、運命はすべて天上に書かれている、けれども人は自分がどこへ行くのかわからない、と。

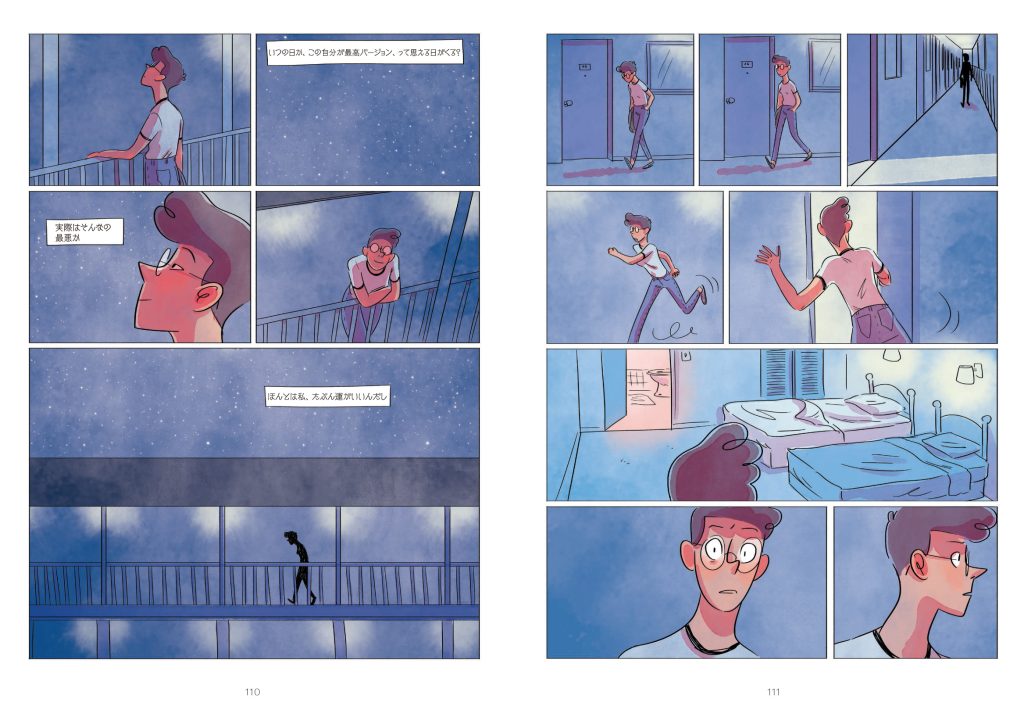

クレマンスが読み上げているセリフは、彼女自身がこれからおこなう冒険の前口上のようだ。道中に彼女がおこなう選択は「吉と出るか、凶と出るか」。実際、彼女の旅は運試しの連続となる。とはいえ、クレマンスは運命に翻弄されているのではなく、むしろジャックの言葉に勇気づけられて旅を楽しんでいるように見える。そのことがよくわかるのは、旅の中盤、彼女が夜空を見上げる場面。彼女はきっと、天上に書かれた自分の運命に対して微笑んでいるのだろう。もちろん、そこはゴールではなく…。

シラノ

クレマンスの旅を見守っているのはジャックだけではない。もうひとり、シラノがいる。冒頭と末尾に、部屋に貼られたポスターを介して現われ、さらにクレマンスの回想中、幼い彼女が祖父のかたわらでテレビ越しに観ている、その人物である。

戯曲『シラノ・ド・ベルジュラック』はエドモン・ロスタンによって19世紀末のフランスで書かれ、上演された。作品はフィクションだが、主人公のシラノは虚実の入り混じった人物である。というのも、シラノ・ド・ベルジュラックとは17世紀フランスに実在した剣豪・作家・思想家であり、ロスタンはこの人物にもとづいて戯曲をつくったからだ。劇中のシラノは自分の大鼻を気に病み、そのために従妹のロクサーヌに恋心を打ち明けられずにいる。そこへクリスチャンという美貌の青年が現われ、彼もまたロクサーヌに恋慕していることを知ったシラノは決意する。クリスチャンの姿を借り、その代役としてみずからの想いを従妹に伝えることを。

「他人のことを語っているというときですら、少しは自分のことを話しているものでしょう?」──なぜ演劇が好きなのかを内省するクレマンスは、シラノを念頭に置いている。そしてまさしくこの場面のクレマンスをとおして、読者は作者と重なりあう感覚におちいるのだ。作者ガランは、自身が経験した感情にもとづいて本作を制作したとも述べており、虚構と現実の交錯に対する彼女の強い思いがうかがえる。

あいにく演劇の世界におけるシラノの位置づけは筆者には測りかねるが、クレマンスおよび作者ガランにとって、このキャラクターがきわめて重要であることは間違いない。実在したシラノが残した作品や資料からロスタンがシラノという役をつくり、そのシラノをコンスタン・コクランという俳優が好演して初演は大成功を収め、その後も世界各地で上演を重ねている。その劇中でシラノはクリスチャンに成り代わるのだから、シラノとは何者かと問うてみても、そこには数多くの「他者」が入り混じっていて、答えはまるで玉ねぎの皮を剥くように果てしなく遠のく。そんなことを考えると、シラノは演劇の神様といった存在である以上に、自分とは何者かを問うクレマンスにとって人生の師でもあるのだろう。

天上をめざす旅

ところで、作中、「シラノ」のポスター脇には「劇団ヒマラヤ杉」という文字が見える。どうやらクレマンスの所属する劇団名のようだが、ここにはどんな含意があるのだろうか。

『シラノ』を読みながら探してみると、あった。話術が巧みなシラノは闇夜に乗じてクリスチャンのかたわらで彼に成りすまし、バルコニー上のロクサーヌへ向けて、みずからの恋心を才気あふれる名文に謳いあげる。その言葉を聞いて感極まったロクサーヌはクリスチャンを欲し、皮肉にもふたりは結ばれることになるが、そこへ邪魔者のド・ギッシュが現われる。彼が恋人たちに近づけぬよう、シラノはまたしても得意の話術で足止めを試みる。彼はバルコニーからド・ギッシュのもとに落ちてくると、自分は月世界から墜落したとほらを吹く。この「作り話」のなか、天に昇る装置のひとつとして、ヒマラヤ杉でできた木箱が言及されるのだ。しかもこの木箱、実在したシラノが著した『日月両世界旅行記』に記されているとか。虚実の曖昧な人物によって語られる、虚実の曖昧なモチーフ…。

いずれにせよ、シラノによって語られる天に昇る装置に「ヒマラヤ杉」は由来する。とすれば、またしても印象深く立ち上がるのは、クレマンスが夜空を見上げる場面である。なるほど、彼女がばーばを連れて出る旅は車に乗って地上を行く水平の旅だが、上述のとおり、それは天上に書かれた運命を知るための旅でもあった。だからクレマンスの運転する赤い車はじつはヒマラヤ杉の木箱でもあって、天に向かって垂直に飛び上がってもいるのでは? そう思わせる場面が旅の終局で待っている。

光

地上の旅は、季節が流れる旅でもある。冒頭、クレマンスはおよそ3か月後に大事なイベントを控えている。それが8月に予定されているので、物語の「いま」は5月初旬だとわかる。勿忘草の開花時期だ。旅の途中、ばーばとクレマンスはこの花を摘んで戯れる。花言葉は「わたしを忘れないで」。ぼけてしまっても、ばーばはちゃんと覚えている。花言葉も、母親が残した言葉も、クレマンスとの思い出も。

時の移ろいが美しい。陽だまりの温かさ、夕暮れの肌寒さ、緊張感をはらんだヘッドライト…。全編とおして光が丁寧に描きだされている。それらを感じているうち、いつしか旅はクライマックスを迎え…。そして夏は過ぎる。

*謝辞

原著を紹介し翻訳を勧めてくれたセリーヌ・マリアージュさん、企画を応援してくれた黒田貴史さん、下訳を丁寧に検討し助言してくれた藤井律子さん、どうもありがとうございました。また、以下の参考文献にも大変お世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。

•ドニ・ディドロ著、王寺賢太・田口卓臣訳『運命論者ジャックとその主人』[新装版]、白水社、2022年。

•ロスタン著、渡辺守章訳『シラノ・ド・ベルジュラック』光文社古典新訳文庫、2008年。

•エドモン・ロスタン著、辰野隆・鈴木信太郎訳『シラノ・ド・ベルジュラック』岩波文庫、1951年。

•イタロ・カルヴィーノ著、河島英昭訳『まっぷたつの子爵』晶文社、1997年。

吹田映子(すいた・えいこ)

教員・研究者。1982年、青森県生まれ。2019年より自治医科大学医学部総合教育部門(文学研究室)に勤務。専門は画家のルネ・マグリットを中心に19世紀末から20世紀にかけてのベルギー美術およびシュルレアリスム。

著書に『ベルギーを〈視る〉:テクスト― 視覚― 聴覚』『ベルギーの「移民」社会と文化:新たな文化的多層性に向けて』(ともに共著、松籟社)がある。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)