こんな授業があったんだ|第32回|自分たちの住む地域の川を考える〈前編〉|中井三千夫

自分たちの住む地域の川を考える 〈前編〉

堤防で洪水を防げるか(小学4年生)

中井三千夫

堤防で洪水を防げるか(小学4年生)

中井三千夫

田植えをすると、一夜にして大きな川に変わってしまう風景

「シクロフスキーはリアリズムの本質は非親和力にあるという。つまり見なれてしまったために事実上見ていないものを見させることである。リアリズムとは風景を描くのではなく、つねに風景を創出しなければならない。それまでだれも見ていなかった風景を存在させるのであり、したがって、リアリストはいつも『内的人間』なのである」(柄谷行人「漱石私論Ⅱ」『マルクスその可能性の中心』講談社学術文庫から)

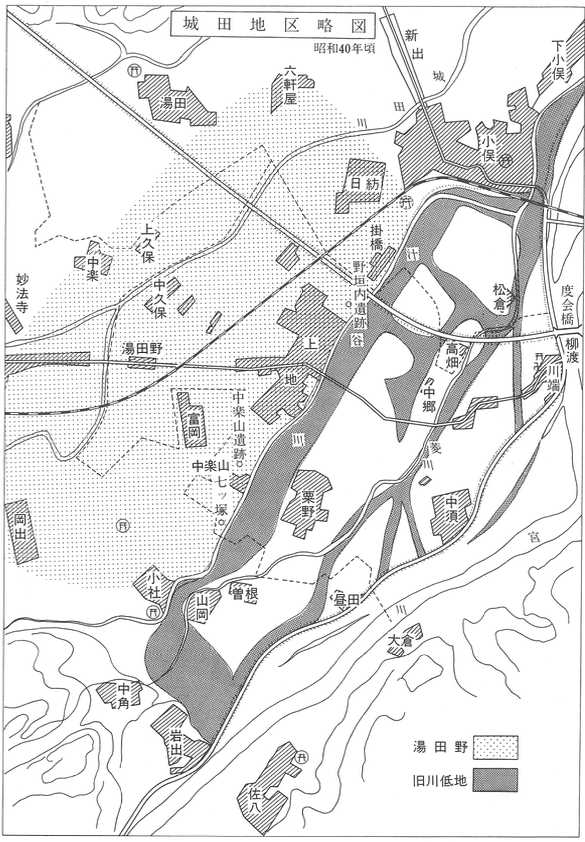

学校は、伊勢の旧市街とは宮川をはさんでむかいあった、比較的新しく市に編入された地区の台地のはしに建っていた。窓からは宮川の堤防が遠くにのびているのが見える。子どもたちの家のある多くの集落は、堤防と学校の建つ河岸段丘のあいだに扇形に広がる低地のなかにある。

田植えの季節になった。それまで乾いた土くれのころがっていたところは、うってかわったように一気に水をたたえはじめた。目のまえに現れる水面の広がりに、私はあっけにとられていた。それはまるで、エッシャーのいくつかの絵のように、風景のメタモルフォーゼを描いてみせていた。一面の水のなかを細かい道が幾筋もとおってはいたが、土の確固たる印象は跡形もなく消えていた。あらためて目をあげれば、三方を堤防と台地に囲まれた土地は、まるで大きな川だった。一夜にして変わってしまう風景に、私は強い驚きを覚えた。

驚いたことは二つあった。一つは、雨も降らないのに見渡すかぎりの田一面に水を入れてしまう、人間の水を操る力であった。もう一つは、いまさらながらに、この地がかつての宮川の河道であったという事実である。

見た目にはなんの変哲もない風景が、じつは人間によって作りだされているということに気がついた私は、もう一つの川のことを思い出していた。毎年、夏が来るたびに氾濫をくり返す勢田川のことである。旧市内を流れ、かつては繁栄を誇った問屋街河崎を擁しながら、いまでは県下一汚れた川となってしまっている。

なぜなのだろうか。そう考えたとき、これを子どもといっしょに考えてみたくなった。あらためて、本棚から参考になる本を探してきた。富山和子さんの『水と緑と土』(中公新書)と『水の文化史』(文藝春秋)である。富山さんの論点は、少しまえまで日本人は自然といい関係を保っていたということにつきる。それが変化してきたことが、さまざまな問題の原因である。それは、なぜだろうか。このことについて、じっくり考えてみたいと思った。しかし、そのためには、川だけでなく、水を産みだす森林や土壌にも目をむけなくてはならない。授業の構想が大きく広がった。『水と緑と土』を授業化した木幡寛さんの授業プラン(『ひと』1982年7月号)を参考に、学習の流れを予想し、おおまかな構想を立てた。

① 汁谷川を歩く

☆五感を働かせ、問題を見つける。

② 水の循環

☆水はどこからくるのかを考える。

③ 土の保水力

☆水を貯える山の土について考える。

④ 流れる水のはたらき

☆校庭に川を作る。

⑤ 堤防を考える

☆昔の城田に立って洪水を防ぐ。

⑥ いまの堤防、昔の堤防

☆水に対する人のつきあい方の変化を考える。

⑦ 勢田川の氾濫

☆氾濫の原因を考える。

☆河崎の町並みを考える。

☆川の汚れを考える。

⑧ 水不足

☆ダムの役割について考える。

☆水のねだんのしくみを考える。

なにぶんにも一年間にわたる学習であり、そのすべてを紹介することはできない。冒頭に述べた二つの川にかかわる授業、⑤と⑦にかぎって紹介したい。

ぼくたちの住んでいるところは、昔はなんだったのか

郷土誌から抜きだしてきた地図をプリントしたものを配る。

「これは城田の地図です。斜線の引いてあるところをよく見て。大きく二つに分かれとるやろ。どこが境になっていますか」

「汁谷川のところ」

「そうですね。なんでそこを境に、二つに分けたんやろ。(窓の外を見ながら)この竹やぶのこっちとむこうにどんなちがいがあるかなあ」

少し考えて、智史が発言した。

「土地の高さ」

「どっちが高いのかな」

「北のほうが高い」と有一が答えた。

「そうやなあ。きょうはこの斜線の細かい目のほう(下図のアミのかかった部分)が、なにを表しとるのか考えよう」

「先生、目の細かい斜線って、この字の書いてあるところ?」と、満が凸形の集落の部分を指さしながら聞く。

「あ、それはちがう。みんな、これはなんやろ?」

「人の住んどるところ」

「家の集まっとるところ」

「そうやね。集落といいます」

「そういえば、北と南では、ちがいがあるなあ」

「北は斜線のなかに集落がはいっとる」

「南ははいってない」

「みんなの家のあるところに赤で丸をつけてみなさい」

汁谷川をはさんで台地に住む者と低地に住む者に分けて手をあげてもらう。だいたい半分ずつくらいか。

「先生、岡山というところがある」

うれしそうに男の子が言う。岡山琴美は人気がある。

「残念でした。それは琴美と関係ないの。それは山岡でしょうが」(笑い)

そういえば、このあたりの地名は、地形を意味しているものが多い。中須や川端という町名からは、かつて、この地区が河道であったことがよくうかがえる。粟野の粟の意味を説明したのち、そういう作物がはえている野原という意味なのではないかと話しあう。

「それじゃ、ここ、上地はどういう意味があるんだろう」

「土地が高いほうにあるやろ。そやで上のほうの土地で上地」

有一が大きな声で言った。この後、しばらくは地名談議。

「南のほうの斜線のところは、北みたいに一つになってないし、集落もはいってない。いったい、なんなのかな」

これがわからない。

「川?」といったのは幸浩だが、自信がなく、すぐ自説をひっこめた。

「この斜線のところは、昔のこのあたりの様子を表してるんだけどなあ」と、ヒントをあたえた。

「道」「集落」「草原」「田畑」

川という者は一人もいなくなってしまった。一つ一つ考えていくことにした。まず「道」だという意見について、反論がでた。

「広すぎるし、だいいち、途中で切れとるやんか」

「いまの道を探してごらん。道幅はなんミリぐらいある?」

「学校に来る道(バス通り)でも2ミリ」

「斜線のところは1センチはあるよ」

「学校のまえの道を指でたどってみて。なんに気がつくかな」

「あっ、集落と集落をむすんどるよ」

「この斜線のところは、集落までのびてないよ」

「そんなら、道とはちがう。集落かな」

「ずいぶん広いけど、昔のほうが人も多くて家も多かったんやろうか」

これには反対の声が大きい。草原や畑という意見はでても、川という意見はなかなかでてこない。

■5月から始まった理科と社会の勉強で、不思議に思った。きょうの勉強がとくにだった。上地に坂道がある。ぼくは思った。「下流にねん土や砂がくるんだから、中須や粟野は全部ねん土でできている」。城田は、宮川が運んできたねん土や砂でできている。それに上地は昔「三重県度会郡城田村○○番地」となっていた。ぼくはしらないが、こう水があったそうだ。そして岩出から二つの川にわかれていたそうだ。こんなに不思議に思ったのは生まれて初めてだ。(藤井典善)

川の氾濫を、堤防を高くして防ぐ——高水式発想

「いま、みんなは、300年まえの城田の土地、それも、まえにもうしろにも川の流れるのが見えるところに立っています。そう思うんだよ」

昨日、はじめてわかった昔の川をイメージすることから授業は始まった。子どもたちには、まだまだ感情への働きかけを必要としている。物語調で導入していく。

「毎年毎年、川はあふれて、作物は水びたし、家にも土や砂がはいってくる。どうしたらいいもんか」

と、村の老人になって語りかけた。

「堤防を作ったらいい」と典善。

「堤防って、どんなものか知ってる?」

手をあげる子が半分くらい。

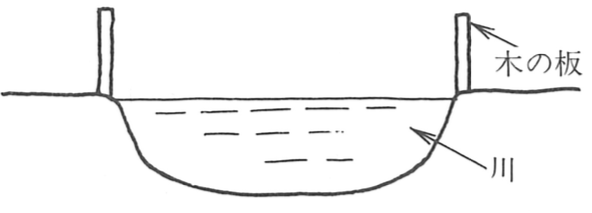

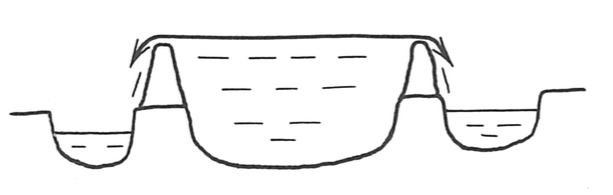

川の断面図を黒板に書き、青いチョークでぬりながら、

「水がだんだんあふれてきたよ。さあ、どうしたらいい」と聞く。

拓が発言。

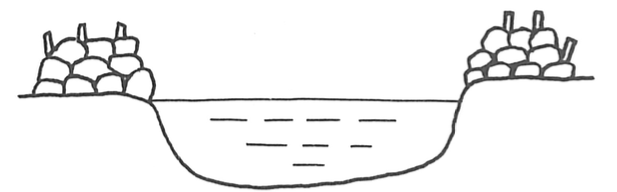

「木を川の横に立てたらいい」(図①)

「水がどんどんふえて、板をこえたらどうするんですか」と反論がでる。

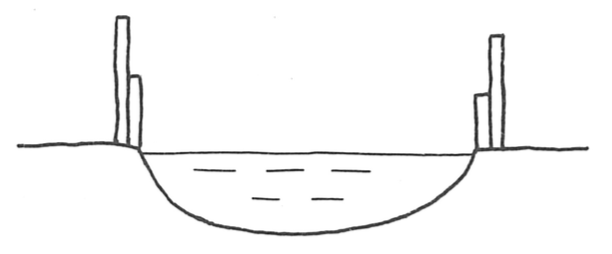

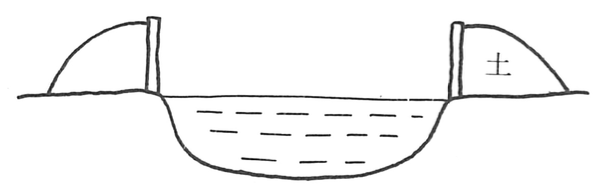

「板をつぎつぎとたしてったらいいやろ」(図②)と、孝宏。

均、修二、幸浩が賛成する。

「そんなん、毎年、洪水があるんやろ。初めからその高さの板つこたらいいやんか」

この典善の発言で、拓の説でおさまるかと思ったが、満が手をあげた。

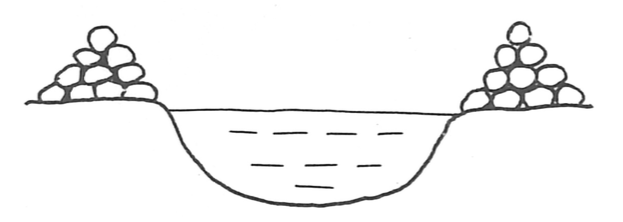

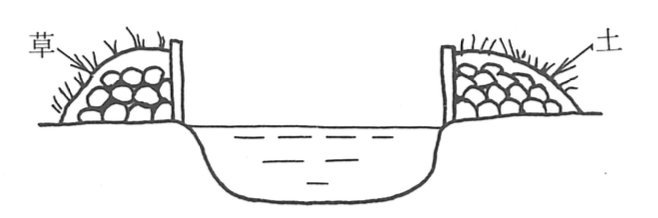

「水はいきおいがあるぜ。木なんかうすいからこわれてしまう。ぼくなら岩をつかう」(図③)

満の勢いに陰の声がボソボソ。

「それでも、本にのっとったもん。あれが昔の堤防やって」

「おまえら、本で読んだの言うとるやろ。そんなん、せこいぞ!」と満。

「衛藤(満)君のも、上の石は一つやろ。そこからくずれると思います」と幸浩が抵抗する。

しかし、満も負けてはいない。

「だれが一つや言うた。ようけ並べて、上は平らにする。それに、くずれんように岩と岩のあいだには木をさす」(図④)

「ああ、三角形とちごて台形にするんやな」と私。

ここまでのところ、口をはさむ間がなかった。満は一人でがんばるが、相手もなかなか木をあきらめきれない。友哉や千明が改良案をだす。

「木のむこうに土を置いたらいい」(図⑤)

「土は雨で流されるやろ」という反論がでる。

おなじく、反論。

「岩にはすき間があって水がでてくる」

「岩と岩のあいだに土をいれてしまえばいい。土があると草がはえて、根っこが土を流さんようにしばりつける」(図⑥)というのは典善。

満が言う。

「藤井(典善)。それ、二重構造やなあ」

こういう語彙が、すっとでてくるあたりが満のすごいところ。なにせ赤川次郎なんかを読んでいて、学級文庫にもってくるくらいだ。折衷案を嫌っていた満も典善説には納得したようで、これで一件落着と思ったが。

意見が活発にでているときは、つい黙っている子を見過ごしがちになるが、黙っている子がおそろしい。深く考えているのだから。(もっとも、そうでない子も多いが。)

「そんなにたくさん岩つかうんやろ。どこに岩がそんなにある?」と言いだしたのは拓。

「そんなん、もってくるさ」と満は言うものの、少々、迫力がない。材料の調達までは考えてなかったからだ。

みんなが口ぐちに言いだした。

「山からもってくる」

「どうやって。重たいよ」

「大八車に乗せたらいい」

「山に車がはいるのか」

「先生、ねん土って掘ったら出てくる?」と拓。

「そら、まあな」

「そんなら、ねん土でかためる」

と材料問題では、現在のところ、いきづまってしまったみたいだ。この拓の意見に反論がでて、発展していくとおもしろかったのだが、話はまったく変わってしまうことになるのだ。

水の勢いを弱めて、氾濫を防ぐ——低水式発想

それは、やはり考えこんでいた友哉の探りをいれる質問からはじまった。

「先生、くぼんだ土地ってある?」

一瞬、なにを考えてるのか予測できなかった。土を掘る話かと思った。

「そりゃ、あるやろなあ」(どうもたよりない返事ばかりで、われながら情けない。)

「それなら、わかった。小さい川を作って、あふれたぶんの水をくぼ地に流したらいいんや」

まったく逆の発想である。いままでなんとか押しこめようとしてた水を、なだめる発想がでてきてしまった。じつは、これ、日本の明治以前の治水の根本的な考え方なのである。それまでの堤防の話は、明治以後の日本の治水の考え方にたって、なんとかして水をあふれさせないように、どんどん堤防を高くしていく「高水式」という発想にたっていた。ふだん目にしている宮川の堤防は、かなり高いのだから、これは当然だろう。それが、いきづまったとき、水の勢いをなだめて、一時、遊ばせておくという「低水式」の発想にいきあたったというのが、なんとも愉快である。歴史から見ると逆の流れに見えるが、現在でも、高水式の堤防はよく決壊している。案外、これは最新の発想かもしれない。市内のある学校は校舎改築時に運動場を低くし、校舎をかさ上げした。この学校の横を流れる勢田川は、よく氾濫をおこす。そのときの遊水池とするためである。

「それにつけたしやけど、そのくぼ地を山や森の木の多いところに作って、木に水をすわしたらいいと思う」

この満の考えも古くから行なわれてきた方法とおなじである。

黙っている子はこわい。卓也が最後に手をあげ、まえへ出てきた。黒板の図を指さしながら言う。

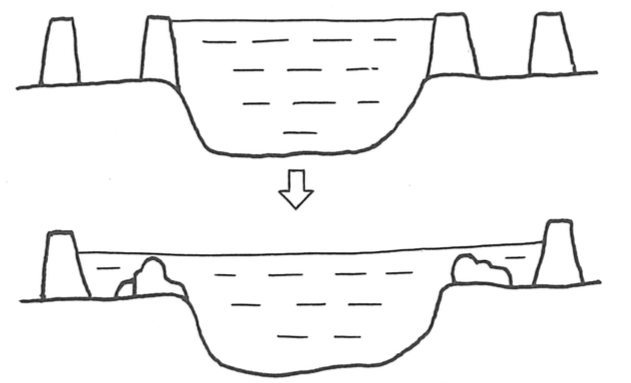

「ここの堤防のうしろに、もう一つ堤防を作ったら、まえのがくずれても大丈夫やと思う」(図⑦上)

遊水池の話をしているあいだも、堤防のことをずっと考えつづけていたのだ。満がつづけて言う。

「外側のほうを高くしたほうがいい。水があふれんように」(図⑦下)

黒板に絵をかいていると、典善が手をあげた。考え考え言う。

「おなじ高さでいいと思う。なんでかと言うと、外側まで水がきたら、幅が広くなったんやで、水の高さは下がるやろ、そやで、おなじ高さでええんや」

川幅の広い下流は水が少なく見えるという学習や、それ以前の算数がみごとに生かされていることがわかる。子どもたちの思考は「物」をまえにしたとき、その能力を高めているようだ。

人間が川から恵みをもらい、自然と共生する

まえのときの学習を思いだし、きょうはどの入り口からはいっていくかを話しあう。入り口は二つあるだろう。拓の材料の問題が解決していないし、友哉の遊水池の考えもまだまだ発展しそうだ。

「先生、川があふれるんやろ。上を板でふたしたったら、ええやんか」と典善。

ぜんぜん、予想してないところからはいってきた。けれど、これは拓也や拓の「くさるし、水量がふえればふたがはずれる」という反論でつぶされてしまう。川自体の容量が変わらなければ、水のふえたぶんは、どこかからあふれるしかないことを、この例は教えてくれた。きょうの授業の始まりは、やはりここにあったといえる。

孝宏が材料を考えた。

「家たてるときに、赤土とわらをまぜて壁作るやろ。あれで作る」

わらをいれることで土をつなごうというのだ。これなら材料はある。けれど、この話もここまで。満がまったく関係のない案をだしてきたからだ。その案というのは、

「堤防の外側に穴を掘るんや。水がふえて堤防をこえてきても、そこでくいとめられる」(図⑧)

よく考えている。卓也の二重堤防を思いだしてほしい。あの発想を受けつぎながら、はるかに工法は簡単で、しかも強いだろう。これは、川原で水を遊ばせる河川敷の発想へとつながっていくだろう。つまり、水量がふえるぶんだけ、川の容量もふやすというわけだ。ここから、もう一つべつの川に流すという「放水路」の考えがでてくるのは当然だ。これもあとでちゃんとでてくる。

満の説に感心しながらも反論がでる。

「土だからくずれてくる」

「くずれてもええ。そのときだけつかって、あとはうめるから」

と初めのうち言っていた満だったが、あとで考え直した。

「その水は、うめずに田畑へひく。洪水の水は山の栄養のある土がはいっとるから」

水を捨てずに、できるだけ利用し、最後は土にかえすという考えが、満にはあるようだ。

「先生、まえに出ていってもいい」と典善。

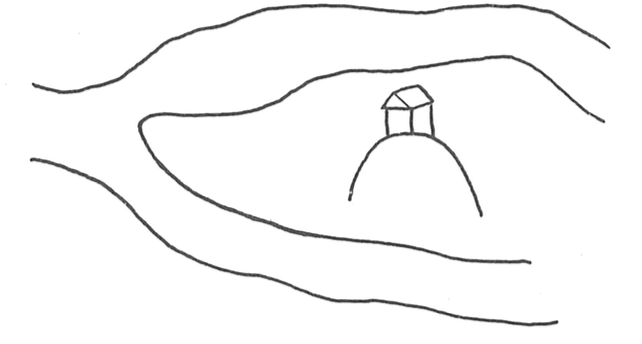

黒板になにか書くらしい。典善の書いたのは下の図だった。(図⑨)

一目見てわかるように、氾濫しやすい部分を迂回して、川幅がより広くなる下流へ流すという「放水路」の発想である。まえのときまでの発想が「高水式」だとすると、きょうのは「低水式」の発想が中心になっている。技術水準を考えれば、昔の川とのつきあい方は、なだめることが上策であったろう。もっとも、今日の技術水準の高さをもってしても、高水式の堤防は、よく決壊しているが。

満は典善説につけ加えて、A・B両地点に堰を作ることを提案する。満の言うのは水門らしい。それによって、二本の川の流水量を調整するという。

典善がまえへ出てきて、自分で黒板に書いてからは、先の満はもちろん、この後、ぞくぞくと黒板のまえに立って板書しながら自説を述べるという子がでてくることになった。(図をつかうと、そのときはよくわかるが、記録には会話だけのときに比べて残りにくい。説明が多くなるのは、そのせいだ。)

卓也がまえに出てきて、二本の線を引きながら言うには、

「川幅を2倍に広げたらいいと思う」

孝宏も出てきて、もっとあいだのあいた2本の線を引き、3倍説をとく。前回から遊水池の考えをあたためていた友哉の意見。

「川のまわりに人を住まわせないで、空き地にしておく。それなら、川があふれても人や家は大丈夫」

なんのことはない。もともと川というものは、そういうふうに気ままに流れていたのだ。だから、自然にさからわずに、人のほうがそれにあわせていくという思想にいきついてしまったわけである。大陸的というか、ゆうゆうたる心境ではないか。

しかし、どうやら多くの子は、そういう境地には達していない。

「そんなん、もったいないやんか」と言うのは綾。

女の子は現実的である。土地を遊ばせておくのはもったいない。川の面積を最小限におさえて、田畑を広げたいという考えだ。おそらく往時の人もそう考えたであろう。人間と川のつきあいの原点にたどりついたといえる。

卓也が言う。

「二本の川にはさまれとるやろ、城田の土地は。片方をとめてしもたら、いいんとちがう」

「それはだめ。水の量はへらへんのに、一本の川をとめたら、どこかにあふれ出すやろ」と友哉が反論する。

水量と川の容量の関係は、だいたいつかめたようだ。

そして、つぎにでてきたのが、

「土地が低いから、水をかぶるんやろ。川にはさまれた土地のまん中に、土を盛りあげて、山みたいにして、その上に家をたてたらいい」(図⑩)

という満の案である。

たちまち反論。

「土だったら、水にけずられてしまうと思います」

「木でまわりを囲うさ」

「衛藤(満)君の言うのは、家だけを山の上にたてるんやろ。田畑は水をかぶってしまうやんか」

「うーん。それなら、田んぼや畑も山の上に作るようにする」

ついに「輪中」の発想がでてきた。木曽川などの河口付近のそれが有名だが、低湿地の家屋や水田を堤防でとり囲み、水から村を守るのが輪中である。満の言うように家屋は盛り土の上にたてられ、万一に備えて、高床式の倉庫も作られている。そして、これも話のなかででていたように、そのなかには水路が張りめぐらされている。こんなことを説明した。

はじめのころの討論では、川から水をあふれさせないことにしか考えがいたらなかった。つまり、なんのために川の氾濫を防ぐのかが、いま一つわかっていなかったのだ。ところが、友哉の川の水にさからわない考え方がでたころから、なんのために水を防ごうとしているのかがわかってきた。つまり、耕地や家を守るためにいろんな方法を考えてきたわけだ。そのいきついた先が、川を堤防で囲むのではなく、自分たちの家や田畑のほうを堤防で囲んでしまうという方法であった。実際に、川が上流や中流から運んできた土砂をつもらせる下流には、図⑩のような形をした中州や三角州ができる。そういう土地では、むしろ、川のなかに集落があるという発想のほうが自然だろう。

わたしたちの祖先は、自分たちの住んでいる土地や川の様子にそくした、川とのつきあい方を考えてきた。その方法は、一方的に川を一つの場所にとじこめようとするいまの方法とはちがうようだ。かといって、川の氾濫をそのままにしておけるほど、わたしたちの国には平地が多くはない。川といろいろな方法で折りあいをつけながら、その恵みももらってきた先人の知恵に学びたいと思う。

出典:『ひと』1992年5月号、太郎次郎社

中井三千夫(なかい・みちお)

三重県・元教員。

1975年から離島で中学校教員を4年勤めたのち、出身の伊勢に戻り、2012年まで小学校教員を勤める。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)