深海ロボット、ふたたび南極へ|いろんな衝撃編(第3回)|後藤慎平

深海ロボット、ふたたび南極へ

……いろんな衝撃編 ……

後藤慎平

南極湖沼調査で活躍したROV(水中探査ロボット)、AR-ROV01。愛称はKISHIWADA。

⚫物資の輸送は南極観測の一大難問

今回の私の任務は、ズバリ、食糧運搬係(兼、ペンギン観測)である。前述のとおり、ペンギン観測は例年であれば11月ごろからスタートする。しかし、南極観測船「しらせ」は12月下旬に昭和基地沖に到着する。そのため、ペンギン観測をおこなう研究者は先遣隊として、ひと足先に飛行機で南極入りする。

最近ではこの交通手段が増えていて、日本から南アフリカまで行き、ケープタウンの空港からDronning Maud Land Air Network(通称・DROMLAN)を利用して昭和基地に入ることができるようになった。オーストラリアを出港した「しらせ」が約3週間かけて南極入りするのに対し、DROMLANは日本から1週間ほどで南極入りすることができる。つまり、10月下旬に日本を出発すれば、11月中旬ごろから始まるペンギンの孵化の時期にまにあうのである。

ところが、このDROMLANには、ひとつ大きな問題がある。それは物資の輸送だ。飛行機を利用するため、船と違って持ち込める荷物量に限界があり、リュック、ダッフルバッグ、ダンボールなどを各1個くらいなら輸送可能だが、40日以上の観測に利用する機材や食糧は運搬することができない。そこで、先遣隊を利用する研究者は物資を運んでくれる協力者を探さなければならない。

もちろん、観測チームのメンバーが多ければ、何名かが輸送担当として「しらせ」で南極入りする。しかし、近年は新しい基地の設営に必要な隊員数を確保しなければならないうえ、観測のレパートリーも以前に比べて格段に増えたこともあり、1チーム当たりの人数を増やせないという実情がある。一方で、じゃあだれでもいいか? というと、そういうわけではなく、やはり南極という特殊な環境で仕事をする以上、十分な現場経験があって社会性や協調性、忍耐力のある人が求められ、文字どおり「少数精鋭」で任務に当たらなければならない。

そういう背景もあり、近年の南極観測ではつねに人材確保に頭を悩ませる。だって、「食糧運搬係を拝命したので、4か月間、南極に行ってきます!」なんて言われて、手放しに許可する職場なんて、そうそうあるわけがない。仮に「おう! 行ってこい!」なんて上司に言われた日には、南極から戻ってきたさいの自分の立ち位置が不安になるだろう。

そんなわけで、じつは今回の打診がきたとき、1度は断った。チームリーダーが先遣隊で南極入りするため、物資や食糧の輸送担当を探しているというのが透けてみえたので、さすがに「食糧担当」では所属先(大学)に説明がつかないと、お引きとり願った。しかし、国立大の教員が国家事業をお断りするのは「謀反」だと世間から後ろ指をさされるような気もする。ペンギン観測に限らず、前回の南極観測で感じた技術的課題も多々ある。正直、研究費が限られる昨今の状況で、できることは限られる。しかし、それらの実証実験ができるのならと、何度か議論を交わしたすえに、今回の南極行きが決まった。

⚫ブリザードの「きざはし浜」から、年越しの「しらせ」へ

こうして、約2年がかりで準備をして、南極へとやってきた。今回も、クリスマスと正月は南極で迎えることになる。前回のような〈たまごパン事件〉(『深海ロボット、南極へ行く』をご参照ください)こそなかったものの、到着して間もないころは生活環境を整えたり、観測スタートの準備に追われたり、おまけに隊員のなかに「日本に防寒着を忘れてきたかも!」と言いだす猛者もいたりで、てんやわんやの日々だった。

近年は富士山への軽装登山により命を落とす人もいるが、ここは南極⋯⋯ナメてかかると死に直結する。とくに、観測拠点である「きざはし浜」入り直後のブリザードはひどかった。約3日にわたって強風が吹き荒れた。野外活動のしょっぱなから、「風で小屋が浮く」という恒例行事に見舞われた。トイレももちろんガマンの日々。なんせ、トイレは突風に巻き上げられた小石が襲ってくるなかを別棟(発電機小屋)まで行かなければならない。小石が1~2個当たるくらいなら「イタタタタ」ていどですむが、ブリザード級となると全身がサンド・ブラスト状態である(実際、小屋の窓はすりガラス状態⋯⋯)。なので、食べて飲むとトイレに行きたくなるので、最小限で耐えしのぐ。だれだ、風は弱まる傾向にあると予報したのは? と言いたいところだが、それを判断材料にしたのは自分なので、強くは言えない。それくらい、南極の天気は予測が難しいのである。

そんな軽い(?)「衝撃」は多々あったものの、それでもなんとか年末を迎え、私はいったん、食糧を取りに「しらせ」へ戻ることとなった。そして同じタイミングで、昭和基地に行っていた隊員も「しらせ」に戻ってきて、約10日ぶりに再会する。10日なんて大人になるとあっというまに感じるものだが、「人生初の南極体験」を毎日お見舞いされるため、この機会に食事や夜に集まっては口々に感想を述べあったりする。

じつは隊員によっては、ここで顔を合わせるのが最後という人もいる。野外に出ているチームは観測期間が終わると、「しらせ」へ帰還してそのまま日本に帰るケースが多いため、この冬に昭和基地で越冬をする隊員とは会えないままお別れとなる。つぎに越冬隊員が日本に戻ってくるのは1年以上もあと。彼らが帰ってきたさいにおこなわれる帰国歓迎会などに行けば再会できるチャンスはあるのだが、ひと足先に日本に帰るわれわれは仕事のタイミングなどで行けないことが多いし、隊員の多くは所属する企業や団体へと戻って、ふだんの生活に溶け込んでいく。おそらく、東京の雑踏のなかですれ違う確率なんて、宝くじに当たるより難しい。なので、同窓会でもしないかぎり、実際はもう二度と会う機会がないのが実情である。

そう考えると、ここまで約1か月をともに過ごしてきた越冬隊員とは、しっかり話しておこうという気持ちになる。ふたたび「しらせ」を出るまでのあと数時間、みんな思い思いにしゃべって笑って、共通の時間を過ごす。

⚫能登地震発生、そのとき南極では──

そして、2024年1月1日。南極で新年を迎えた。紅白歌合戦の結果も、ナントカって芸能人が結婚したという情報も、家族からのメールで知るくらいで、あいかわらず世間から切り離された世界で、年が明けた実感がわかない。ただ、そんな南極でも「せめて日本らしさを」ということで、おせち料理がふるまわれる。毎年、「しらせ」の隊員が腕によりをかけて作ってくれるもので、これだけはお正月を感じることができる。なので、お昼ご飯の時間になると、いまや遅しとみんなが食堂に集まってくる。

すると⋯⋯

「能登地方で地震発生! 被害多数!」

艦内に一斉放送が響きわたる。

船のなかで聞く緊急放送は、ふだんテレビで見る「ニュース速報」と違って、緊張感が尋常じゃない。その場にいた全員が騒然となる。なんせ、テレビをつけてもニュースなんて流れてない。地震の規模は? 被害の程度は? 北陸地方に自宅のある隊員もいる。日本に安否確認のメールを送ろうにも、通信には人工衛星を使っているため、送受信できる容量に限界やタイムラグがある。情報が錯綜し、お昼ご飯どころではない。

ようやく隊員のひとりが昭和基地のネットワークにかろうじて接続することができ、NHKの災害情報同時提供サイトにつながった。みんなでスマホの小さな画面をのぞきこむと、「つなみ! にげて!」の文字が映しだされている。その場にいた全員が言葉を失う。

「家族は、日本は、大丈夫なのか?」

14,000km離れた南極の地では、手も足も出ない。もし、家族や親せきに何かあったら、自分たちに何ができるのだろうか? 南極に来るにあたって、おそらくみんなが心の中で一番心配したであろうことが、現実となって目の前に突きつけられた。

──すでに第1波は到着していると思われます!

──予想よりも大きい可能性があります!

──津波は一度だけでなく、二度、三度やってきます!

広い隊員公室のなかに、緊迫したアナウンサーの声が響く。

「任務を中止して帰ったほうがいいんじゃないのか?」

そんな会話さえ聞こえてくる。お正月どころではない。沈痛な面持ちのままサッと昼食をすませて、隊員の多くは昭和基地へと戻っていった。

昭和基地はインターネットがつながっているため、「しらせ」にいるよりは情報が入りやすいし、家族に連絡もしやすい。一方で、「しらせ」の運用をおこなう自衛隊の人たちは、メール以外に連絡の手段がないため、心配な日々を過ごすことになった。昭和基地のネットワークを自衛隊に開放したほうがいいのじゃないのか? という意見もあったようだが、約200人の通信に耐えられるほどの回線容量ではないため、実現はしなかった。私自身も野外に戻れば、ネットワークのない日々が続く。家族や仕事関係先にメールを送り、翌日、食糧とともに「きざはし浜」へと戻った。正直、心配な気持ちは消えないが、昭和基地以上に手も足も出ない。だったら、目の前の任務に没頭するしかない。

⚫標高100mの「難所」を行く

ブリザードのあとは晴天が続いたこともあり、陸上の雪はあるていど溶けはじめていたが、海はまったくと言っていいほど海氷が消えなかった。前回は、干潮時には少し沖までボートが出せるくらいには海氷が後退したが、今回は1月になっても、海氷上を歩けるほど氷が厚かった。そのため、ROV(水中探査ロボット)の浮力調整や動作試験、「きざはし浜」の前に広がるオーセン湾の調査日程など、いくつかの計画を変更せざるをえなかった。

さらに、年末のブリザードでほかのチームの観測計画も大幅に変更になったため、われわれ以外のチームが「きざはし浜」に入る日程も大幅に変更となった。到着した初日に壁に貼った予定表には、受け入れ態勢や自分たちの観測予定が書かれているが、たった10日ほどでびっしりと赤字の修正が入った。しかし、これも「予定」であって、今後また変更になるのは痛いほどわかっている。どんなに時間をかけて準備をしてきても、あきらめざるをえないことも出てくるため、心を消耗する作業だと感じる。それでも、限られた時間のなかで「できること」を最大限やりとげるための計画を立て直していく。これが、自然を相手に仕事をするということだと、あらためて身に叩き込まれた気がする。

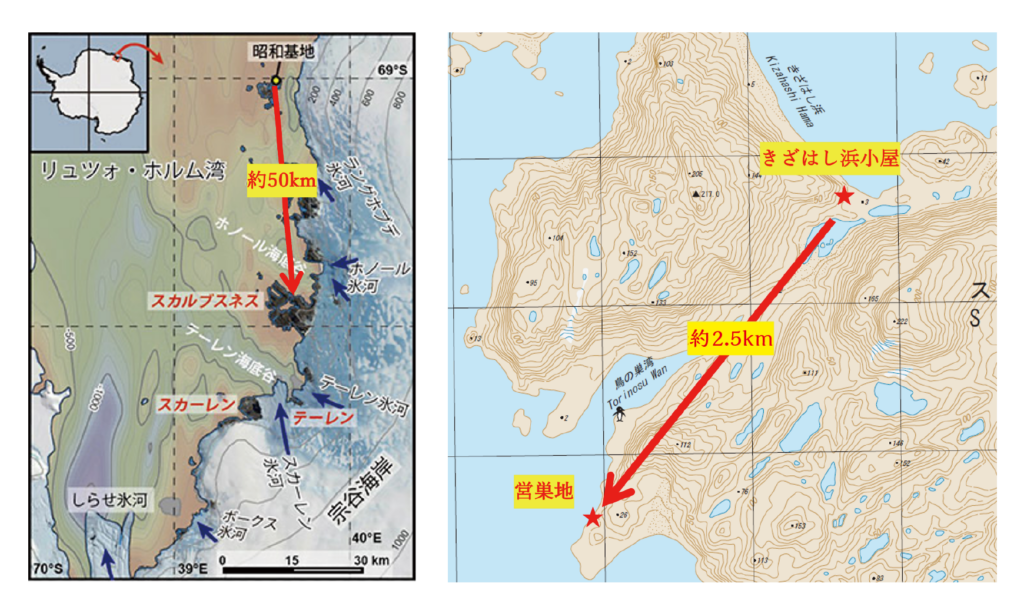

さいわい、私が「きざはし浜」に戻ってからしばらくは天候が安定していた。そのため、集中的に観測をおこなうことになった。まずはROVの潜航場所の下見として、ペンギンのルッカリー(営巣地)がある「鳥の巣湾」へ行くことになった。きざはし浜小屋から直線距離で約2.5km南西に位置し、200羽以上のペンギンが営巣している。ここは昭和基地がある宗谷海岸のなかでもペンギンが棲息している最南端の場所といわれており、これまでにも生息数のカウントなどはおこなわれていたが、本格的な生態系調査は手つかずだった。

じつは、それもそのはずで、「鳥の巣湾」には観測拠点などがないため、基本的に「きざはし浜」から毎日「通勤」することになる。しかも、重い荷物を背負って標高100mくらいの崖を登ったり降りたりしながら⋯⋯。当然、直線で行けるわけはなく、湖や危険なルートを避けながら歩くので、おおむね往復6kmの登山をすることになる。

「標高たった100mでしょ?」と思うかもしれないが、足元は露岩域特有のガレ場、ザレ場である。ルートのほとんどが一定の歩幅で歩くことができないため、歩きながら足場のよさそうなところを判断して進んでいく。しかし、1歩1歩ゆっくり歩いていたら日が暮れてしまう(白夜なので暮れないが⋯⋯)ので、なるべく一定のペースを保って歩く。じつはこれが、けっこう体に負担がかかる。

「通勤」に慣れてきたある日、歩きはじめてしばらくすると、どうも頭がくらくらするエリアがあることに気づいた。小屋からは1kmくらい、時間にして20分くらいの場所で、かならずと言っていいほど頭がくらくらする。当初は、慣れない「通勤」で疲れが出ているのか? 前回の南極観測は起こらなかった症状だが、やはり6年で歳をとったせいか? とも思ったが、どうやらほかにも同じ症状になる人がいて、「なんだ?」という議論になった。そして、思いあたったのが「脳しんとう」である。

街なかの平地と違って、不整地で歩く速度を一定に保とうとすると、どうしても歩幅が乱れてしまい、つぎに足を降ろそうとする場所に大きな石などがあると、自然と歩幅が乱れて「ドスッ」と足を降ろすことになる。「動く歩道」の降り口で歩幅が合わず「わたわた!」となるのをイメージするとわかりやすいと思う。それが1歩ずつ毎回起こると、ドスッ! ドスッ! ドスッ! と、体に振動が伝わってきて、それを20分くらい続けていると、脳が揺らされているような状態になるのではないか──という仮説に至った。

今回、リーダーの指示で、山岳経験のある学生が先頭を歩くことが多かったのだが、学生くんに「ゆっくり年寄りのペースで」とお願いしたところ、その日は頭がくらくらすることがなかった。本当にそんなことがあるのか? という疑問はいまでも消えないが、ボクサーがパンチを受けつづけると脳が揺すられるのと同様に、自分の体重+20kg近い荷物を背負ってドスッ! ドスッ! ドスッ! と歩くことで、軽い脳しんとうになっているのではないかということになり、「なるべくゆっくり歩こう」という、当たりまえといえば当たりまえの結果に落ち着いた。

しかし、そんなのはまだ序の口だった。この「通勤ルート」には、さらに難関ポイントがあった。それが、標高100mから一気に下る場所で、傾斜35度くらいの一枚岩の崖を靴の摩擦力だけで降りていくのである。ところどころ、雪解けの水が筋となって流れ、コケのようなものも生えていて、より滑りやすくなっている。一瞬でも気を抜けば数十メートル下まで一気に滑落するが、当然、南極の山には鎖もロープもない。自分の命を預けられるのは、いま履いている登山靴のソールだけという過酷な通勤である。

かつて、海洋調査船に乗っていたときに、食堂のテレビから「ソールのフリクション」という言葉が流れてきて、いっしょに食事をとっていた先輩と「オレらは一生つかわないワードだよね~」なんて言ってたシーンがフラッシュバックし、「先輩、いま、自分、ソールのフリクションの重要性を噛みしめています!」と、心の中で叫びながら、1歩1歩、慎重に崖を下っていく⋯⋯。

(つづく)

後藤慎平(ごとう・しんぺい)

1983年、大阪生まれ。筑波大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。第59次・第65次南極地域観測隊(夏隊)。民間企業、海洋研究開発機構を経て、東京海洋大学助教。専門は深海探査機の開発、運用。2014年から生物研究にまつわる海洋機器開発に取り組み、2018年には南極の湖底に生息するコケボウズを水中ロボットで撮影する、世界初のミッションを成し遂げた(第59次隊)。2023年11月〜2024年3月、第65次観測隊に参加。著書に『深海探査ロボット大解剖&ミニROV製作』(CQ出版)、『深海ロボット、南極へ行く』(小社刊)がある。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)