いっそ阿賀野でハラペーニョ!|第2回|なんだかわからない世界に行く|高松英昭

第2回

なんだかわからない世界に行く

高松英昭

高松英昭

グアテマラの山岳地帯でゲリラに遭遇する

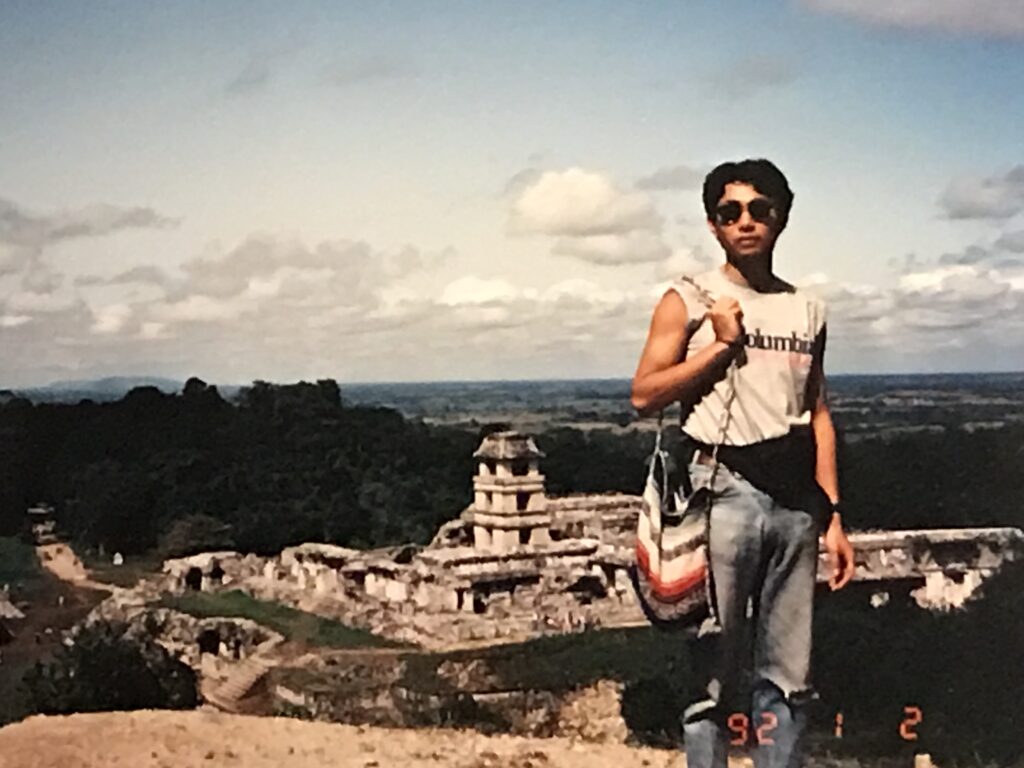

大学時代に1年ほどメキシコに留学していた。路上にはタケリーアというタコスを売る屋台がたくさんあって、300円くらいでお腹いっぱいタコスを食べることができた。メキシコのタコスは旨い。私はいつもタコスばかり食べていた。

日本ではタコス1個が500円くらいするから、お腹いっぱい食べようとすると、かなり高額になる。日本でも旨いタコスを好きなだけほおばりたいという欲望が、阿賀野市で地域おこし協力隊の活動としてタコスソース作りに挑戦する原動力にもなっている。タコスをお腹いっぱい食べるためにたくさん稼げばいいじゃん、という選択もあるが、いっそ旨いタコスを自分で作ればいいじゃん、という発想を私は選んでしまうのだ。

なぜメキシコに留学したかというと、私にとってメキシコは未知なる国だったからだ。なんだかわからない世界に行きたかったのだ。私は小学生のころ、クラスで仲間はずれにされていた時期があった。同級生に無視されて教室には居場所がなかったので、休み時間は図書室でずっと過ごしていた。そこで、『宝島』や『冒険者たち──ガンバと15ひきの仲間』といった冒険物語を夢中になって読んだ。そして、未知なる世界を冒険する主人公に憧れるようになった。私は単純なのである。

だが、ほかにも学んだことがある。仲間はずれになって無視されたことで、人間は集団になると、罪悪感を抱くことなく残虐的なことをするのだと痛感した。人間の集団が内包する残虐性への怒りにも似た嫌悪感は、私がフリーカメラマンになってから取材テーマを選ぶ動機になった。

メキシコで通っていた大学が長期休みになると、私はバックパックを背負って、グアテマラやホンジュラス、エルサルバドルなど中南米を旅した。

グアテマラの山岳地帯を乗合バスで旅していたときに、ゲリラに襲われたことがあった。ゲリラは狭い山道を封鎖して、車を1台ずつ停車させ、通行人から金品を略奪していた。乗合バスのフロントガラスからマシンガンやマチェテ(山刀)を手にしたゲリラが見え、私はビビりまくっていた。乗合バスに乗っている外国人は私だけで、さらに不安は増した。

すると、隣席の浅黒く日焼けした百姓とーちゃんが私の脇腹を指で突いて、靴下のなかにお金を隠しながら、私にも同じようにしろとジェスチャーで合図してきた。私はポケットから財布を取りだして、百姓とーちゃんと同じように、靴下のなかに紙幣を隠した。ゲリラに怪しまれるといけないので、財布のなかにわずかばかりの紙幣は残しておいた。

百姓とーちゃんのおかげで、ゲリラにはわずかな紙幣を奪われるだけですんだ。ゲリラの検問所を抜けると、百姓とーちゃんは靴下のなかに隠していた紙幣を財布に戻しながら、「Mi pais(私の国)」と私に言って、ニヤッと自慢気にほほ笑んだ。

グアテマラでの体験は私にとって冒険談ではないし、旅の恐怖体験でもない。なんだかわからない世界にも当たりまえの日常があり、「Mi pais(私の国)」があることに気づいただけのことだと思っている。でも、なんだかわからない世界で暮らす人たちと同じ地平に立って、その世界の日常を共有できたことに無上の喜びを感じた記憶だけは、いまでも鮮明に残っている。

カメラマンになるのだ──まずはパチンコ店でアルバイト

なんだかわからない未知なる世界で暮らす人たちと同じ地平に立って、そこから見える風景を見てみたい──私はそんな願望を強く抱くようになった。まずは、なんだかよくわからない世界に行かなければいけない。

そこで考えたのが、カメラマンになるということだった。カメラマンになれば、自分の好きなように、なんだかよくわからない未知なる世界に行くことができると考えた。くり返すが、私は単純なのである。

といっても、それまではコンパクトカメラで記念写真を撮る程度で、写真やカメラにまったく興味はなかった。大学卒業後、私は写真専門学校の学費を稼ぐために1年間、パチンコ店でアルバイトをした。時給が高いからということもあったが、私にとってパチンコ店も、なんだかよくわからない世界だった。

パンチパーマの主任は元暴走族で、とても優しかった。いつも笑顔で、シンナーで溶けた歯を口元からのぞかせながら、暴走族時代のエピソードを面白おかしく私に話してくれた。なんだかよくわからない世界の物語を聞くことは、冒険小説を読んでいるようで楽しかった。

ある日、私と同世代の従業員が、頬に大きな絆創膏を貼って出勤してきたことがあった。「どうしたの」と心配して声をかけると、「高松君の頬に傷があるじゃない。オレも高松君みたいな傷をつけようと思って、頬にはんだごてを当ててみたんだよ。オレはベビーフェイスで、なめられやすいから」と、彼は真顔で答えた。

私の傷は子どものころに転んでできたものだったので、彼の突拍子もない発想に仰天した。でも、彼からみれば、私もなんだかよくわからない世界の住人なのかもしれない。一眼レフカメラすら持っていないのに、カメラマンになろうとしているのだ。

新宿の路上でホームレスの人たちと出会う

写真専門学校に入学してからは、「路上で生きる人びと」をテーマに撮影を続けていた。当時、新宿駅西口地下には、ダンボールハウスで多くのホームレスの人たちが暮らしていた。彼らの生活は私にとって未知なる世界で興味があったし、ホームレスの人たちが存在しないかのように通り過ぎていく人びとの情景に違和感をもっていた。

ホームレスの人たちにどのように撮影を許してもらえるか、悩みながら新宿駅地下の通路を何度も往復した。声をかけずに、遠くからこっそり撮影するようなことだけはしたくなかった。話しかけるタイミングを探しながら、どのような言葉をかけるか、頭のなかでシミュレーションした。貧困問題があることを社会に写真で訴えたい、とか、ホームレスの人たちには社会的支援が必要で、その存在を無視することは差別問題だと考えている、というような、それらしい言葉を頭に浮かべていた。

やがて、ダンボールハウスの前で食事をしている人たちを見かけ、私は意を決して彼らに近づいた。すると、じろりとにらまれて、私の頭は真っ白になった。

「私は写真専門学校の学生で、ホームレスの人たちをテーマに写真を撮りたいと思っています。みなさんを撮影させてください。お願いします」

それだけ言って、私は頭を下げて、彼らの言葉を待った。頭のなかで思い浮かべていた言葉はまったく出てこなかった。彼らの顔を見るのが怖くて、頭を上げられなかった。

「なんだ、学生かい。オレらの写真を撮ってもべつにかまわないけど、なかには撮られたくない人もいるから、それだけは気をつけてな」

顔を上げると、よれよれのランニングシャツを着た中年男性が、爪楊枝をくわえながら笑っていた。

それから彼らの食事の輪に入れてもらって、昼間は遺跡発掘現場で作業員をしながら写真専門学校の夜間クラスに通っていることなどを自己紹介しながら、とりとめのない話をした。しだいにうちとけて、「これ、食べてみるか」と、ランニングシャツ先輩が私に乾パンを手渡してくれた。区役所の援助でもらってきたという。ホームレスの人たちのあいだでは、おたがいを「先輩」と呼びあうことが多い。いろいろ事情があって、名前で呼ばれることを敬遠する人もいるからだ。

「こんなの硬くて食えたもんじゃないよ」と、ランニングシャツ先輩は不満そうに言った。「たしかに硬いっすね。なんか、牛乳とかほしくなりますね」と、私が乾パンをかじりながら応じると、上半身裸の筋肉ムキムキ先輩が、「冷蔵庫がないから、牛乳はないんだよね。お茶か酒ならあるけど、どっちがいい?」と気づかってくれた。「下戸でお酒はほとんど飲めないので、お茶ください。できれば紅茶かな」と、私もつい調子にのってしまう。

それから写真を撮らせてもらった。「暗くてピントを合わせにくいので、動かないでください。そのまま、そのまま」と注文も増える。私にはどんどん調子にのってしまう悪い癖があるのだ。筋肉ムキムキ先輩は力こぶをふくらませて、ポーズをとってくれた。

「いい写真とれたかい?」

筋肉ムキムキ先輩は私にほほ笑んだ。私を息子のように思ってくれたのかもしれない。

それから20年以上、あらゆる場所でホームレスの人たちを撮影することになるのだが、いつの間にか、カメラマンと被写体という関係を超えて、彼らは人生の先輩であり、友人であり、私にとってかけがえのない人たちになった。そのなかで体験したことは、私が協力隊の活動で移住・定住をどのように考えるか、その思考の土台になっているのだが、この話を書くと長くなるので、そのつど書こうと思っている。

東海村の原子力事故取材で恩師と再会する

写真専門学校を卒業して、私は農業専門紙の記者になった。採用募集が学校の掲示板に貼られているのをたまたま見かけて、応募してみたら採用試験に合格した。すぐにフリーカメラマンになるのはさすがに不安だったし、仲間はずれになったときに図書室で本ばかり読んでいたから、文章を読むのも書くのも好きだった。

紙面編集を担当する整理記者や生活文化を担当する取材記者を経て、私は写真部に配属された。芸能人のインタビューや災害取材、山奥にある限界集落から首相官邸まで、取材場所は多岐にわたり、刺激的な毎日で、このまま会社員を続けてもいいかなと思っていたが、転機はふいにやってきた。

「たかまっちゃん、すぐに東海村に行ってくれ。核燃料加工施設で原子力事故が起こったらしい」と、写真取材を統括するデスクが、編集フロアから写真部の部屋にあわてて飛び込んできた。放射性物質が屋外に飛散することになれば、農業被害は甚大なものになる。とくに、東海村は干し芋の特産地で、風評被害も予想された。記者とカメラマンをすぐに現地に派遣することになったという。

臨界事故を起こした核燃料加工施設の周辺は、多くのマスコミで騒然としていた。同僚記者とともに、農業被害を心配する農家を取材してまわった。すると、公民館で周辺住民が被ばく線量を測定しているという情報を耳にした。私たちは急いで公民館に向かった。そこで、住民がガイガーカウンターで被ばく線量を測定されている異様な光景を取材していると、カメラを首から何台もぶら下げて、激しく動きまわりながら撮影している初老のカメラマンと目が合った。報道写真家の樋口健二先生だった。

私は写真専門学校時代、報道写真を学ぶ樋口ゼミの生徒だった。樋口先生は長年、公害問題や原子力発電所の危険性を訴えていた。

あいさつをしようと樋口先生に近寄ると、「よく見ておきなさいよ。こんなのすべて、まやかしだからな」とだけ私に言って、別の角度から撮影をしようと去っていった。そのときは、「まやかし」と言った樋口先生の言葉の意味はわからなかったが、東日本大震災による福島の原発事故を予見していたのかもしれない。

それから、地面のなかで長いあいだ冬眠状態にあった種がとつぜん芽吹くように、フリーカメラマンになりいという気持ちがふたたび湧き上がってきた。人生を賭して、自分の取材テーマと向きあう樋口先生の鬼気迫る姿に触発されたようだった。

私は紛争地に行きたかった。戦争が日常になっている、もっともなんだかよくわからない異常な世界で暮らす人びとの「Mi pais(私の国)」を取材したかったのだ。

私は会社を辞め、内戦下のアフリカ・アンゴラ共和国に向かった。そこから、私のフリーカメラマン人生は始まる。そして、なんやかんやで、私は地域おこし協力隊員となった。協力隊員や公務員という立場も、私にとって、なんだかよくわからない世界と同じ地平線上にあるのだ。

(つづく)

高松英昭(たかまつ・ひであき)

1970年生まれ。日本農業新聞を経て、2000年からフリーの写真家として活動を始める。食糧援助をテーマに内戦下のアンゴラ、インドでカースト制度に反対する不可触賤民の抗議運動、ホームレスの人々などを取材。2018年に新潟市にUターン。2023年から新潟県阿賀野市で移住者促進のための情報発信を担当する地域おこし協力隊員として活動中。

著書(写真集)に『STREET PEOPLE』(太郎次郎社エディタス)、『Documentary 写真』(共著)などがある。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)