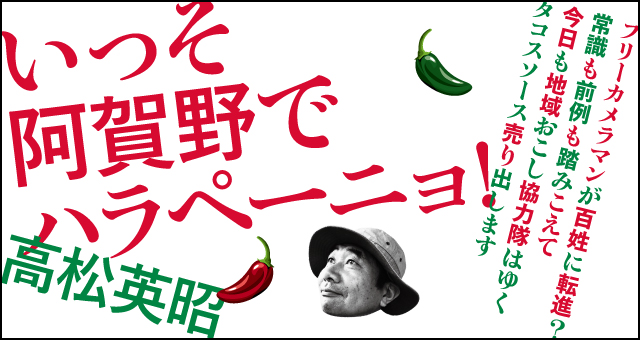

いっそ阿賀野でハラペーニョ!|第7回|その夏、私が二番目のスイカを手に取るまで|高松英昭

第7回

その夏、私が二番目のスイカを手に取るまで

師匠、かく語りき

「農業の魅力はなんですか?」

農作業を終えて、百姓の師匠であるミツグさんに質問したことがあった。猛暑のなか、肉体労働が続いている。ミツグさんの背中を見ると、汗で南極大陸みたいな染みが、厚手のつなぎ作業着に浮かび上がっていた。私が着ているTシャツも大量の汗を吸って1.5倍くらいの重さになっている。飲んだ麦茶が私の体を素通りして、そのままTシャツに染み込んでいるみたいだ。「農業をよく続けていますね」と内心思っていたのだ。

「ないね。苦しみばかり」

ミツグさんはあっさりと言った。シャイなところがあり、本音を隠すために冗談混じりに言うことがあるから真意はわからない。

「それでよく、農業続けていますね」

私は内心思っていたことを直接聞いてみた。

「やめたくてしょうがない。でも、自分とこの田んぼは守らないと。体が悪いなら別だけど、人に任せるとか、そういう頭はないわね」と、ミツグさんは言葉を続けた。

「自分とこの田んぼがあるから耕す。以上」ということなのだろう。

私の実家は家業というものはなく、分家で先祖代々受け継いできたものもないので、「受け継いできたものを守る」という感覚が私にはわからない。おたがいを鎖で縛りあうような精神論へとつながりそうで、どちらかというと忌避してきた。

「先祖代々受け継いできた田んぼを守る」という精神論めいた言葉よりも、「なぜ山に登るのか」と聞かれて「そこに山があるから」と答えた登山家の言葉のほうが、私には理解しやすい。それに、田んぼを維持するだけなら委託することもできる。

ミツグさんが暮らす阿賀野市笹神地区は「ゆうきの里」として、有機栽培でコメ作りをする先駆的地域である。1988年、地域振興を目的とした「ふるさと創生事業」で、国が全国の市区町村に1億円を交付したことがあった。使い道は各自治体の自由で、その交付金で旧笹神村は堆肥を製造する「ゆうきセンター」を建設し、農家から集めたもみ殻などを利用して有機堆肥「ゆうきの子」の生産を始めている。自然環境への配慮などから有機農業への関心が高まっているいまの状況をみると、笹神地区の選択は「先見の明」ともいえる。

その「先見の明」の背景をたどると、40年以上前から続いている、ささかみ農協(現JA新潟かがやき ささかみ支店)と生活協同組合のパルシステムとの産直交流事業に行き着く。生産者と消費者が直接取引する産直はいまでは珍しくないが、ささかみ農協が産直を始めた当時は、国がコメの流通を一元管理する食管法があった時代で、消費者にコメを直接販売する農協や農家への風当たりは強かった。いつの時代も、出る杭は打たれる。それでも、農協の上部団体や関係機関と粘り強く交渉しながら、知恵と工夫を働かせて産直交流事業を実現させた。

逆風にもめげない粘り強さと規制に対する反骨精神はどこから来るのか、さらに歴史をたどってみると、笹神地区は大正から昭和の初期にかけて小作料をめぐる地主との小作争議があったなど、農民運動がさかんな地域だったらしい。さらに1970年代後半には、国が罰則規定まで設けた「強制減反」に反対して、減反目標達成率が全国ワースト1の地域になっている。

既存のシステムのなかにいるほうが楽で、リスクも少ない。農業は食料を安定的に供給するという「安全保障」にかかわる領域で、国は補助金や助成金を利用しながら堅牢なシステムを構築し、農家をコントロールしてきた。だが、それがいつも正しいとは限らない。笹神地区の農家はシステムから外れることもいとわずに、自分たちが正しいと思う農業を創意工夫しながらつくり上げてきた。たとえ逆風に吹かれたとしても、地域の共同社会的な構造が革新的な行動を下支えする。

そうして、既存のシステムやルールに従って楽をすることを選ばず、先駆的な「ゆうきの里」をつくり上げてきたともいえるのだ。笹神地区の歴史をたどりながら、私は勝手に想像をふくらませて「反骨心あふれる風土」に心を躍らせた。

左:笹神地区でよく見かけるオブジェ / 右:朝露に濡れる稲穂

有機栽培は雑草との闘い

有機栽培では化学肥料はもちろん使わず、使用できる農薬も厳しく制限されている。国が認めた認証機関の審査を受けて、有機栽培米として販売することができる。ミツグさんも有機栽培米を6反つくっている。

有機栽培は草との闘いでもある。除草剤の使用は制限されていて、稲がぐいぐい成長する時期は畦の草もぐいぐい伸びるが、その時期は除草剤が使えず、草刈り機で刈るしかない。農薬が使えないぶん、肉体労働は増えるのだ。

「刃で刈るものだから、草刈り機をむやみに振りまわさないように」

草刈り機を担いでいる私に、ミツグさんが声をかけた。高速で回転する刃を草にあてれば、当然、草は刈れる。だが、早く刈ろうと気が急くと、力に任せてなぎ倒すように刈ろうとして、草刈り機を大きく振りまわしてしまうことになる。「『力』で刈るのではなく、『刃』で刈りなさい」とミツグさんは言っているのだ。なんだか、剣術の達人みたいな教えである。

それに、エンジンで刃を高速回転させる機械なので、死傷事故も多い。草刈り機をむやみに振りまわすのは、ホラー映画に出てくる怪物のような蛮行である。とくに、ふたりで草刈りをするときは、危険がさらに増す。コンクリートや大きな石に刃が当たると、草刈り機が弾かれて、予期せぬ方向に跳ね上がることもある。草刈り機で作業している人に不用意に近づくと危ないのである。

ミツグさんから少し離れた場所で草刈り機を始動させようとしたが、エンジンがなかなかかからない。ミツグさんにエンジンを確認してもらおうと思ったが、すでに私に背を向けて作業している。大声で呼びかけても、草刈り機のエンジン音に邪魔されて声が届かないようで、ミツグさんはどんどん私から離れていく。

そんなときは不用意に近づかず、相手の背中に小石か小枝を軽くぶつけて振りむかせればよいと先輩の農家に教わったことがあったので、手ごろな小石か小枝がないか、あたりを見まわしてみた。人工的に土を盛った畦ではなかなか見当たらなかったので、用水路ぎわの草のなかに手を突っ込んでまさぐってみると、手先に固い固形物が当たった。つかんで引き寄せると、テニスボールくらいある石が出てきた。

注意を向けるためにぶつけるにしては、なかなかの大きさである。軽く投げたとしても、かなりの衝撃がありそうだ。少しずつ遠ざかっていくミツグさんの背中を見つめながら、悩む。「鉄人」のミツグさんなら、テニスボールくらいの石が背中に当たっても、砂粒が当たった程度かもしれないと、都合のよい妄想が、あせる脳裏に浮かぶ。だが、さすがに、石を投げる度胸は私にはなかった。

できるだけ近づいて、大声で呼ぶしかなさそうだ。ミツグさんに向かって注意深く歩きはじめると、ふいに、ミツグさんがふり返った。私の作業状況が気になったのだろう。大あわてでミツグさんに手を振った。

師匠は今日も草刈りに

それでもやっぱり、いいとこ見せたい

ミツグさんとの「やりとり」は、ささいなことの連続である。価値観が180度転換するようなドラマティックなことが起こることはない。ふたりでただ黙々と農作業をして汗をかき、私はたまにあわてふためき、軽トラの車窓から沈む夕日を眺めながら家路につく。それをくり返すことで、ミツグさんとのやりとりが日常になっていく。

週に数日、数時間ほどいっしょに作業しても、新規就農者になりきってリアルな情報を発信できるとは考えていなかった。ミツグさんとどのような関係を築いていくのか、その胎動を感じながら、やりとりが生まれる過程を伝えたいと思っていた。私はただ、ミツグさんとのやりとりを積み上げながら、自分の世界のなかに「架空のミツグさん」をつくりあげているにすぎない。

しょせん、他者の本質はわからない。以前、取材で知り合ったホームレスの若者が「自分のこともわからないのに、他人のことなんてわかるはずないじゃないか」と私に言ったことがあった。名言だと思う。ミツグさんも頭のなかに「架空の高松」をつくりあげているはずだ。そうして、ささやかなやりとりをくり返しながら、架空の人物像を実体化させていく。そして私は、ミツグさんに「できる男」と思われたくて悪戦苦闘するのだ。

水田の肥料は、エンジン付き動力散布機を背負って散布する。20キロ近い粒剤肥料をタンクに詰めると、重量は30キロ近くになる。「炎天下で作業したら大変だから、夕方にしよう」とミツグさんにいわれていた作業をすることになったのだ。縦100メートル、横30メートルに区切られた3反の水田を一周するから、30キロほどの散布機を背負って260メートル歩くことになる。標高3000メートルを超える奥穂高岳を総重量60キロのバックパックを背負って登った経験もあったので、私にとって「ちょろい作業」のはずだった。

「高校では登山部にいたので、任せてください」。私は承認欲求を丸出しにして、ミツグさんに言った。鼻も少しふくらんでいたはずだ。ミツグさんはただ黙って、私が散布機を背負うのを手伝ってくれた。散布機を背負うと、土俵に上がる力士が力水を含むように水筒の麦茶をぐびっと飲んで、畦に向かった。

道路から畦に下りて、1メートルほどあるノズルを片手で持って水田に向ける。エンジンの出力を上げると、ノズルから勢いよく粒剤肥料が飛び出していく。粒剤肥料が水田の中央までちゃんと届いているか確認して、歩きはじめた。

エンジン付き動力散布機を背負って肥料をまく。これは私ではなく、安定感のあるミツグさんの作業

肥料散布はぜんぜんちょろくなかった

もう夕方4時を過ぎているのに、日差しは衰えていなかった。まだまだ暑い。畦はところどころぬかるんでいて、湿度も高く、熱波がもわっと立ち上ってくるようで、なんだかサウナのなかにいるようだ。少しバランスを崩すと、散布機の重さに振られて倒れそうになる。水田の中央まで粒剤肥料を届かせるには、ノズルの先端をやや上方に向けないといけないが、腕が疲れてきたのか、気を抜くと先端が下がってしまう。ノズルが最初より、かなり重たく感じられた。ようやく反対側までたどり着いたが、まだ歩く距離は半分残っている。

片手でノズルを持ち上げながら粒剤が適切に散布できているかを確認しつつ、同じペースで歩くことで散布量も均一にしなければいけなかったので、私はかなり疲れていた。慣れない作業で、散布機に身心ともに振り回されているのだ。呼吸が荒くなり、うめき声を上げながら深呼吸をくり返すようになっていた。「『ちょろい』のは作業でなく、俺じゃないか」と自虐的な妄想を浮かべながら、なんだか滑稽に思えて、あえぎながらニヤニヤしている。かなり、やばい状況である。

「ここで無理して倒れると、ミツグさんに迷惑かけるよ。少し休んでから、また作業を始めたほうがいいよ。それが、とても合理的で賢い選択だよ。ミツグさんもきっと褒めてくれるよ」と、私の頭のなかにいる「架空の高松」が言った。

私は悪魔を払うように散布機を畦の上におろして、へたりこんだ。ミツグさんがこちらを見ている。表情まではわからないが、きっと心配しているにちがいない。私は両手で大きな輪をつくって、大丈夫であることを伝えた。畦の上で体育座りをして5分ほど休んでいると、ミツグさんが私の大きな水筒を持ってきてくれた。

「大丈夫かね」と言いながら、水筒を手渡してくれる。

「すいません。もう少し休めば大丈夫です」。水筒を受けとりながら私は応えた。水筒の麦茶を飲むと、一瞬で全身に吸い込まれていくようだった。

「無理することねえわね。それに、途中で散布機をおろすと、また担ぐのは大変だから、タンク一杯に粒剤肥料を入れる必要もないわね。途中で空になったら、また入れればいいわね」と、ミツグさんは孫に食事の作法でも教えるようにやさしく言った。

「早く言ってよ」と内心思ったが、よくよく考えたら、かなり「朝飯前」感を漂わせていたので自業自得である。残りの作業はミツグさんがすることになった。

ミツグさんの作業を見ると、やはり安定感がある。楽そうにやっているわけではない。ミツグさんにとっても肉体的な負担が大きいことは間違いない。ただ、「作業が大変なのは当たりまえでしょ」というような、揺るがない意思を感じるのだ。「そこに作業があるから」である。

道路からミツグさんの作業を眺めていると、手持ち無沙汰と申し訳ない気持ちがまぜこぜになってきたので、その作業を撮影することにした。作業が終わると、私はミツグさんに駆け寄って散布機を受けとり、軽トラに積んだ。

納屋に戻って散布機を片づけていると、スイカが数個入った収穫コンテナが目に入った。ミツグさんが自家用に栽培していたものだろう。

「スイカを持っていけばいいわね」。背後からミツグさんの声がした。

「いいんですか? たいした作業もしていないのに」。私は遠慮して答えた。

「スイカ、嫌いか?」

「大好物です」

「じゃあ、持っていけばいいわね」

「ありがとうございます」と言いながら、私は一番小さなスイカを手に取った。

「一番大きなスイカを持ってけばいいがね」。ミツグさんがいつものように強い口調で言った。

私は2番目に大きなスイカを手に取った。

軽トラのなかでいろいろな会話が生まれる

写真:高松英昭(以上、5点とも)

(つづく)

高松英昭(たかまつ・ひであき)

1970年生まれ。日本農業新聞を経て、2000年からフリーの写真家として活動を始める。食糧援助をテーマに内戦下のアンゴラ、インドでカースト制度に反対する不可触賤民の抗議運動、ホームレスの人々などを取材。2018年に新潟市にUターン。2023年から新潟県阿賀野市で移住者促進のための情報発信を担当する地域おこし協力隊員として活動中。

著書(写真集)に『STREET PEOPLE』(太郎次郎社エディタス)、『Documentary 写真』(共著)などがある。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)