こんな授業があったんだ|第52回|東京のエネルギーを探そう!〈後編〉|平林麻美

東京のエネルギーを探そう! 〈後編〉

(小学4年生・2011年)

平林麻美

平林麻美

手回し発電機で電気をつくろう!

つぎに、発電するためのエネルギー源に注目してもらうために、どの発電所で、どんなエネルギー源を使っているか聞いてみました。

──風力発電所は、何の力でプロペラを回していましたか?

「風で回す」

──水力発電所は、どんな力を使って水車を回しているの?

「水の力」

──火力発電所のエネルギー源、火をボーボーとおこす燃料は何ですか?

「天然ガスや石炭や石油?」

──それで火をおこして、火の何を利用しているかというと?

「熱さ」

──そう、熱を利用するのですね。

地熱発電所のエネルギー源は何でしたか?

「マグマの熱や、熱水や蒸気」

「日本はさ、地熱発電が有利なんでしょ?」

「きのう、テレビでやってたよ。日本は火山がいっぱいあるから」

──なるほど。それ、勉強したよね、地震の学習のときに。

原子力発電所のエネルギー源は何でしたか?

「ウランが核分裂」

「また熱の力じゃん」

Q では、東京で使う電気は、どのエネルギー源で発電したものが多いでしょうか?

「火力発電」

──どうしてそう思うの?

「いっぺんに電力がいっぱい得られるから、ほんとはよくないんだけど」

──なんで、ほんとはよくないの?

「二酸化炭素がでるから」

──なんで、二酸化炭素がでるとよくないの?

「地球温暖化になるから」

──なんで、地球温暖化になるといけないの?

「ひどいよ!」

「先生、追いつめてる!」

──追求してみたんだけど。不思議に思わない?

「思うのはいいけど、追いつめちゃダメ!」

──追いつめちゃいけないね(笑)。わかりました。

二酸化炭素は地球温暖化につながると、子どもたちはことばとして知っていますが、そのしくみはどうなっているのか、ほんとうにそうなのか、鵜呑みにせずに疑問をもって調べてほしいと思い、くり返し聞いてしまいました。

──ほかの人は?

「原子力発電所。風力発電とか太陽光発電とかは、日によってつくれる電気の量が変わるから不安定になるけど⋯⋯」

──天候に左右されるってことだね。

「原子力発電所は、いつも安定して電気をつくれるから」

──なるほど。よく知ってるねえ。

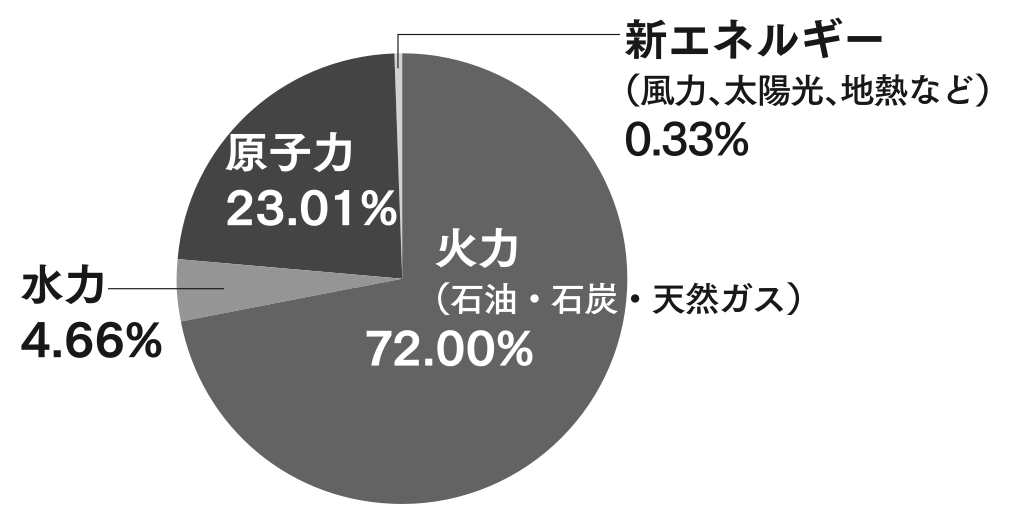

ここで、東京電力の2008年度電力供給実績を示す円グラフに番号を入れたものを見せて、エネルギー源の割合を予想してもらいました。

「石油が②だと思う。多くもなく、少なくもないと思うから」

「原子力が⑥だと思う。カン」

「ぼくは③だと思う。日本には原子力発電所が多いから」

「わたしも③だと思う。ひとつの原子力の事故があったからって、こんなに大騒ぎになるってヘンだから」

──論理的ですねえ!

「①が石油だと思う。石油は日本にはないから輸入しないといけないし、あともう少ししかなくて値段が高そうだから、少ないのかなと思って」

──なんで、もう少ししかないの?

「人間が使いすぎてるから」

──そうか。ほかには?

「天然ガスが④だと思う。めずらしいから」

「他社火力って、なに?」

──民間の会社が自分で火力発電所を持っていて、余分な電気を東京電力に売っているのです。それを他社火力といっています。

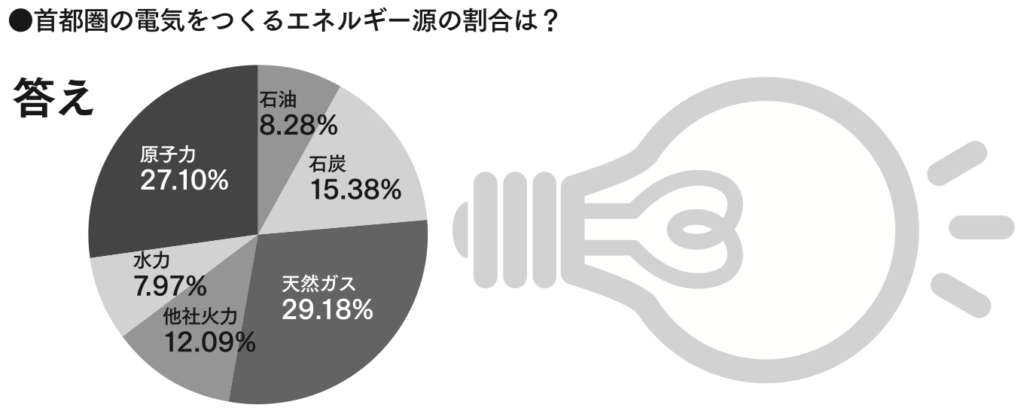

みんなの予想は当たっているかな?

子どもたちは、天然ガスが多いのは予想外、原子力が多いのはやっぱりね、という反応でした。

「先生、テレビでやってたけどさ、日本政府って原子力にすごい力入れてて、数えきれないほど金だしてんだって」

──そうだね。そのとおりだよ。

「お金はおっかねー!」

──いいね、そういうギャグ(笑)

「採用された」

なくなるエネルギーと、なくならないエネルギー

さらに、エネルギーの種類分けをしました。

──エネルギーの種類は、大きくふたつに分けることができるのを知っていますか?

ひとつは枯渇するエネルギーで、もうひとつは再生可能なエネルギーです。

「枯渇」は、どちらも習っていない漢字です。でも、このクラスには漢字博士がいるよね。(黒板を示し)これ(枯)を「コ」と読むのは音読みです。訓読みではなんと読みますか? 知ってる人!

「かれる!」

──じゃあ、これ(渇)は?

「かわく!」

──正解です。のどがかわくとかの渇くです。つまり、枯れて渇いてしまう。これを枯渇といいます。使っているとなくなってしまうエネルギーを枯渇エネルギーといいます。一方、再生可能、再生の「サイ」も音読みです。訓読みにするとなんだっけ? あ、音読みしか習ってないのか。わかる人いる?

「ふたたび」

──そう、ふたたび会うとかいうときのふたたびです。じゃあ、再生の「セイ」は知ってるでしょう。訓読みはいっぱいあるね。どれでも挙げてみましょう。

「うまれる」

──そう、だから、ふたたびうまれるのが再生。可能というのはできるという意味です。ふたたびうまれることができるエネルギーを再生可能エネルギーといいます。

──さっき、いろんなエネルギー源がでてきたね。

石油と石炭と天然ガスは、枯渇エネルギーです。それから、ウランも枯渇エネルギーなんですよ。

水は、循環しているのでなくならないですね。風も、空気の動きですからなくなりません。なくなったらたいへん、わたしたちは生きていけないです。太陽がなくなったら、それはもう、人類滅亡のときですね。地熱はいっぱいあります。日本は火山国ですから、有利なんです。

たくさん使っているのは、どっちのエネルギー?

──それでは、どのくらいの割合で、そのエネルギーを使っているでしょうか?

そう言って、もうひとつグラフを見せました。

『電力供給の概要 平成21年度』〈中和印刷〉をもとに作成

「新エネルギーはちょっとしかない!」

──そうね。このグラフは2008年なので、ほぼ0%でした。いまはもうちょっと増えてきています。どうですか? 再生可能エネルギーと枯渇エネルギー、どちらをたくさん使ってますか?

「そりゃ、わかってるよ」

──いま、事故で止まっているので原子力発電は減っています。そのぶん火力がもっと増えています。

「えーっ!? 新エネルギーを増やせよ!」

──そうだね、新エネルギーを、これから増やしていかなきゃいけないね。

首都圏の電気は、火力発電所の天然ガスや石油や石炭や、原子力発電に頼っています。つまり、枯渇エネルギーに頼っているということです。

たとえば石炭は、何億年もかかってできるものだから、いますぐ新しい石炭が生まれるわけではありません。だから、使えば使うほど、地球にある石炭は、少なくなっていくことになります。このことは、同じく化石燃料といわれる石油や天然ガスも同じです。

「じゃ、石油や石炭や天然ガスは、いつかなくなっちゃうの?」

──そうです。いつかなくなってします。枯渇エネルギーは、みんなの子どもや孫の時代には、残っていないかもしれない。どうする?

「えー、困る」

「あと60年くらいなんでしょ?」

「どうすればいいのかな」

「再生可能エネルギーを増やせばいいよ」

「水や風ならいつでもある」

──石炭などの地下資源というのは、地球を掘りおこして手に入れるエネルギーですね。一方、再生可能エネルギーというのは、地球が存在するかぎり利用できるエネルギーといえます。だから、これからは再生可能エネルギーを使って発電していくといいですね。

自然から電気をとりだすいろんな方法

つぎは、再生可能エネルギーについて学んでいきます。まず、どんな再生可能エネルギーを利用した発電があるのか、写真を使って紹介していきました。

◉太陽光発電

モデル:うさぎのなみ平

T―これは、砂漠に置く太陽光発電(①) 。ラクダに背負わせる方法もあります(②) 。

「えー」 「重そう」 「かわいそう」 「上に座れないじゃん」

T―こうやって蓄電しておけば、夜に明かりをつけたりできますね。よくあるの

は、こういう、おうちの屋根で発電する方法ですね(③) 。自分のうちにある人?

「お風呂を沸かすのに使ってます」

T―半透明の太陽光パネルを窓にもつけられます(④) 。

「熱もさえぎるから、ダブルでいいかも」

T―リュックサックに太陽光パネル(⑤) 。携帯電話とか充電できそうですね。

◉太陽熱発電

「鏡をたくさん置いて、展望台みたいな高いところに光を集めて発電するのをテレビで見たよ」

T―それは太陽熱発電ですね。太陽の熱を集めて、水を沸かし、水蒸気を利用して発電します。スペインに、こんな太陽熱発電があります(⑥)。

「スペインは新エネルギーが発達しているって、聞いたことがあるよ」

◉バイオマス発電

T―バイオマス発電というのは、バイオマス燃料を燃やし、水を沸かして水蒸気で発電します。“バイオ”は「生き物」、“マス”は「量」という意味です。農作物のかす、牛や豚の糞尿、生ゴミなどからつくるメタンガスや、木の皮や枝、木製の廃材からつくる木質ペレットなどをバイオマス燃料といいます。

「発酵だ!」「それは再生可能なの?」

T―どれもCO2を増加させない方法といわれています。

これは山形県でやっているバイオマスの発電所(⑦)。こういう木屑を、自然木や剪定された植木や、いらなくなった木材などをチップ状にして燃やします。

これはデンマークの写真です(⑧)。デンマークは酪農がさかんなので、家畜がたくさんいます。みんなで家畜の糞尿を集めて、発酵させて、ガスをだして、燃やしています。この集めるところはけっこうくさいらしいです。

◉水力発電

T―水力発電には、ミニ水力発電やマイクロ水力発電というのがあります。小さな川や用水路(⑨)、トイレの洗浄水など、さまざまな水の流れを利用します。

「おばあちゃんの家の駅のところに水車があって、発電しているって書いてあった」「新潟でも見たことがある」

◉風力発電

T―これは洋上風力発電(⑩)。海の上に大きな風車をたくさん並べていますね。どうして海でやるのかな?

「海の上は風が強いから?」

T―それもあるけど、じつは風力発電は、回転するときにウーッて低い音がでるのね。低周波っていいます。住宅地の近くだとこの音がうるさい、というのが大きな理由です。

「魚はうるさくないのかな」「下はどうやって支えているの?」

T―柱を海底に打ち込む方法や、海底に沈めたおもりをロープでつないで柱を浮かせる方法があります。

◉波力発電

T―波力発電は、波のエネルギーを利用して発電します。海流を利用したもの、波の上下の動きを利用したもの、傾きを修正しようとするジャイロ効果を利用するもの(⑪)など、さまざまなタイプの発電方法があります。

「ジャイロ発電の機械、大きいねえ」「考えた人は頭いい」

◉海流発電

T―潮力発電は、潮の満ち引きによって海水が移動するエネルギーを電力に変える発電方式です。海の潮に満ち引きがあるのはわかりますか?

「満潮と干潮でしょ」「葛西臨海公園のなぎさで潮が引くのを見たね」

T―満潮時に水を入れたダムのようなものをつくって、引き潮になってから水位差で発電する方式もあります。

「水門みたいだね」

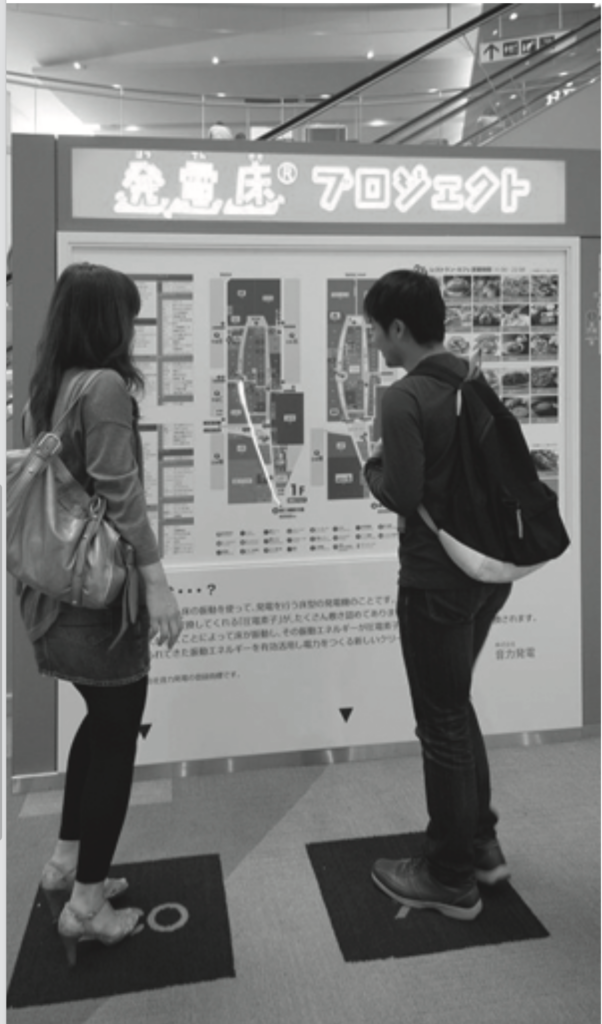

◉振動発電

T―振動発電とは、振動を利用して発電する方法です。床を踏んだり(⑬)、サッカーの観客が跳びはねたりするときの振動、傘にあたる雨、橋を渡るときの揺れなどを電気に変えることができます。

「飛びすぎて床が壊れそう」「楽しそう!」「ランニングのおじさんたちが来るところに置けばいいじゃん」「いろんな発電方法があるんだね」

いろいろな再生可能エネルギーを使った発電方法があるので、子どもたちは驚いていました。

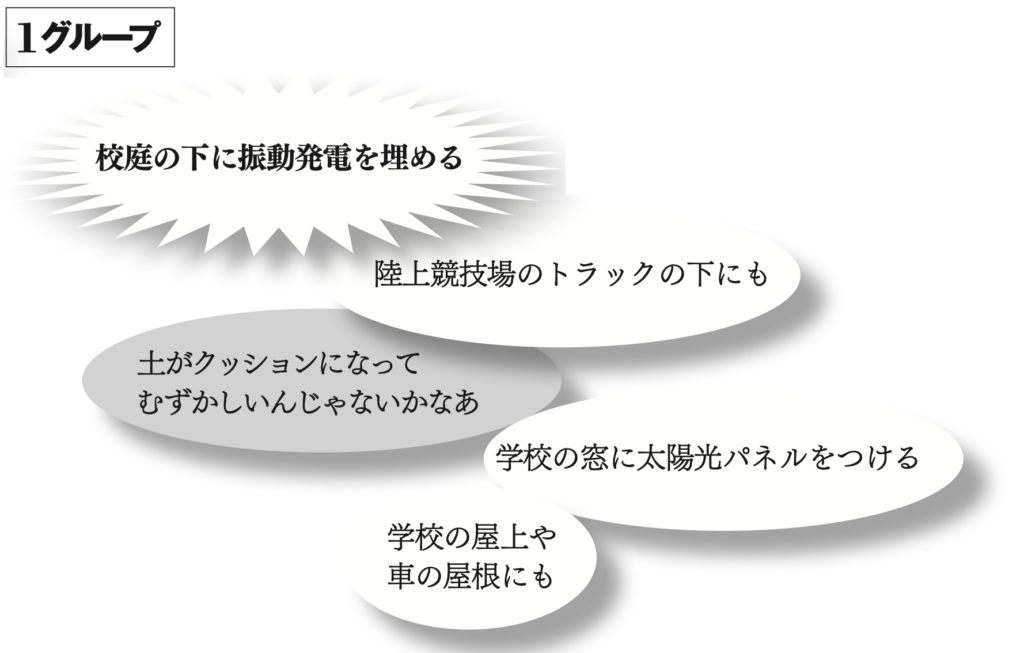

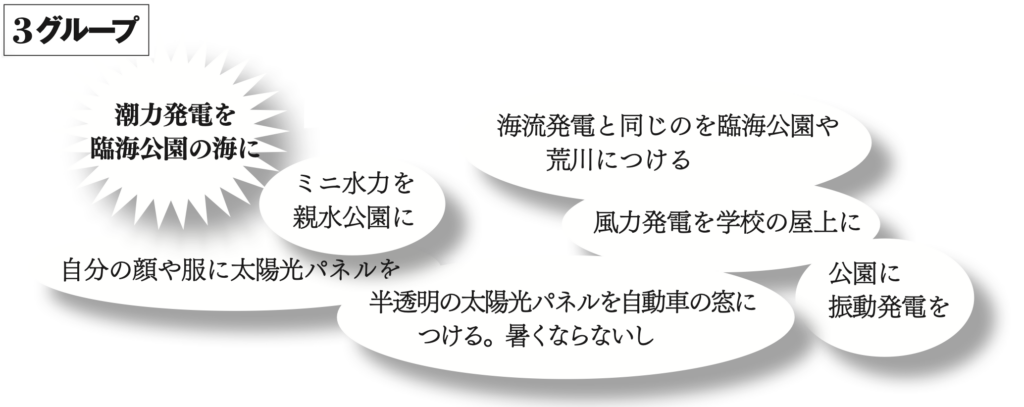

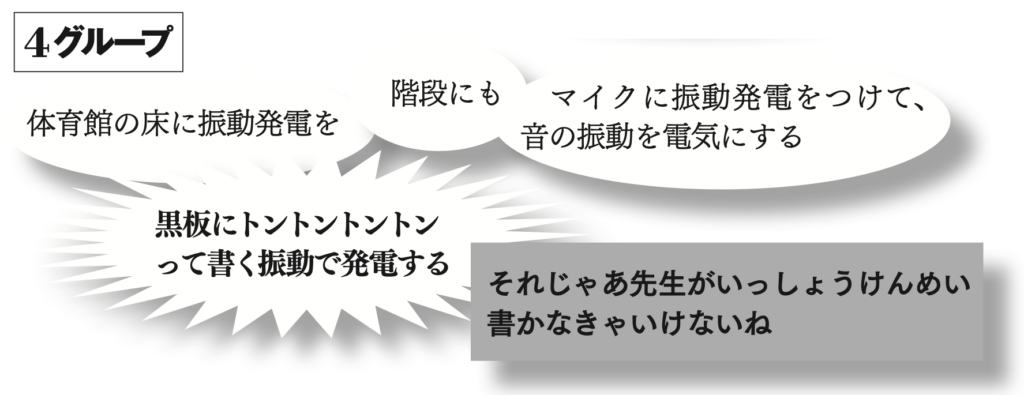

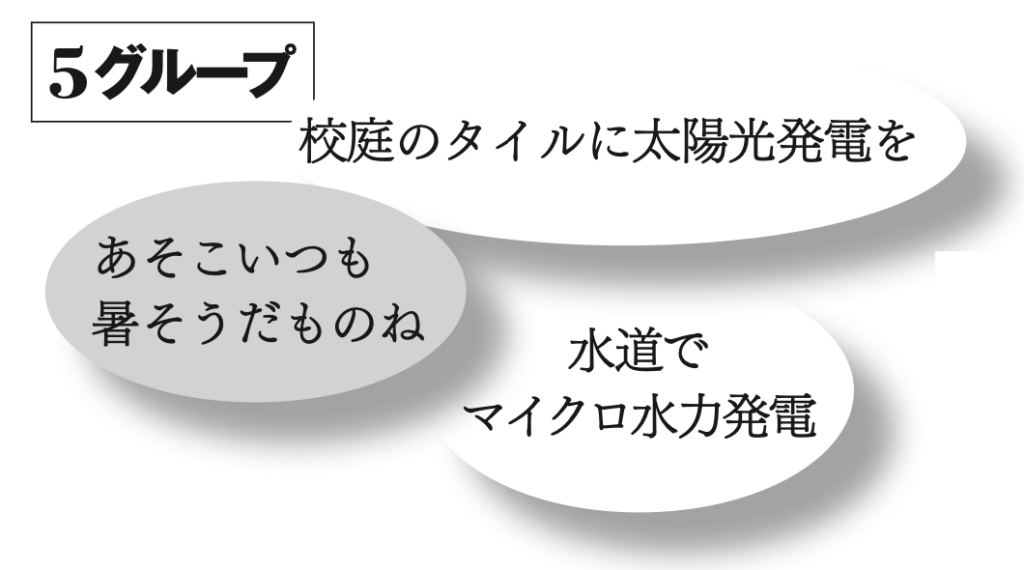

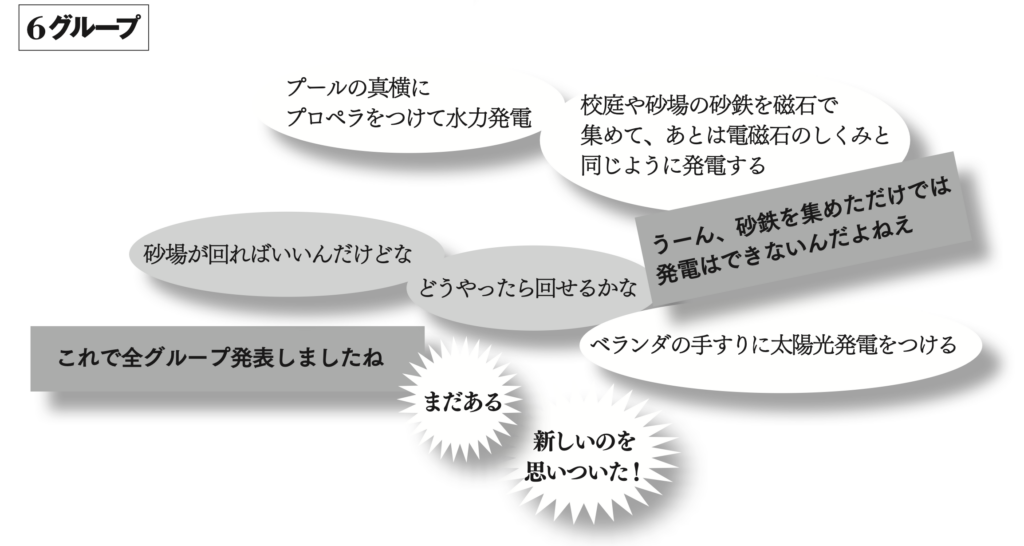

学校で発電できるかな?

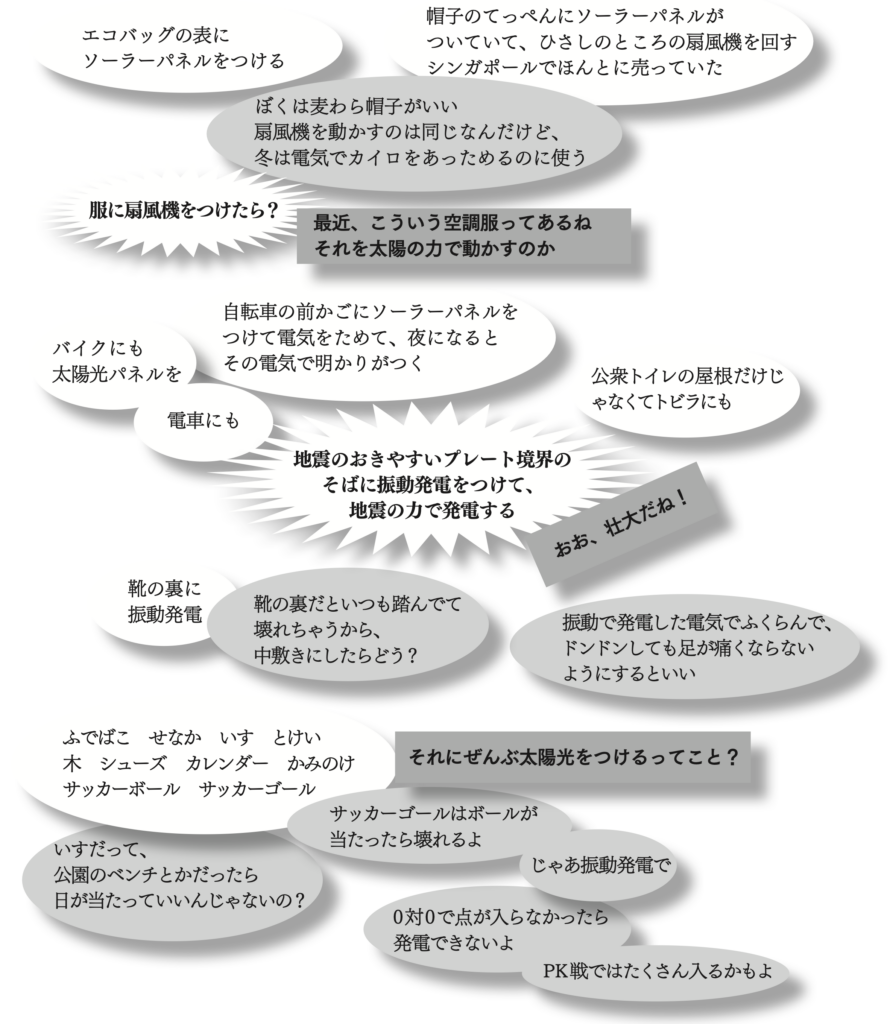

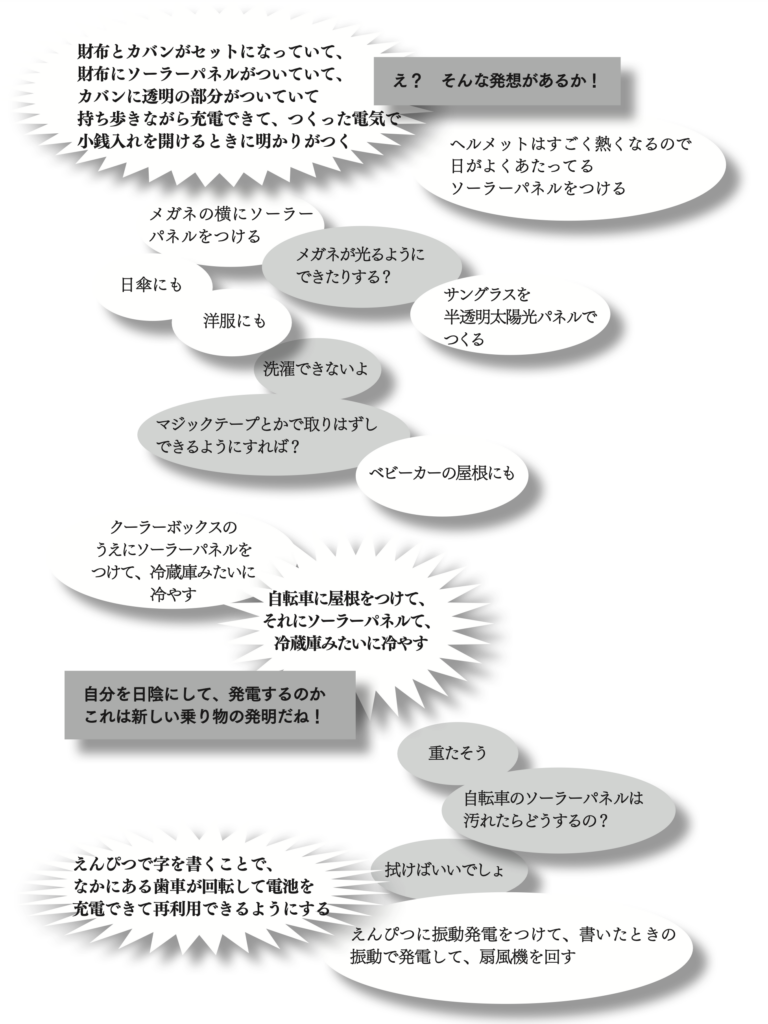

そこで、これらの発電方法を自分たちの身近なところで使うことはできないか、子どもたちにアイデアを話し合ってもらいました。使い方を考えることで、再生可能エネルギーを活用する近未来の世界を想像してほしいと思います。

──学校や地域でも、太陽や風や水を使って発電できるかな? 学校のまわりには、大きな川があるし、小さな川がある親水公園もあります。臨海公園は海がすぐそばです。清掃工場や水再生センターも近くにありますね。

グループをつくって話し合ってみましょう。

でた意見をどんどん黒板に書いていきます。

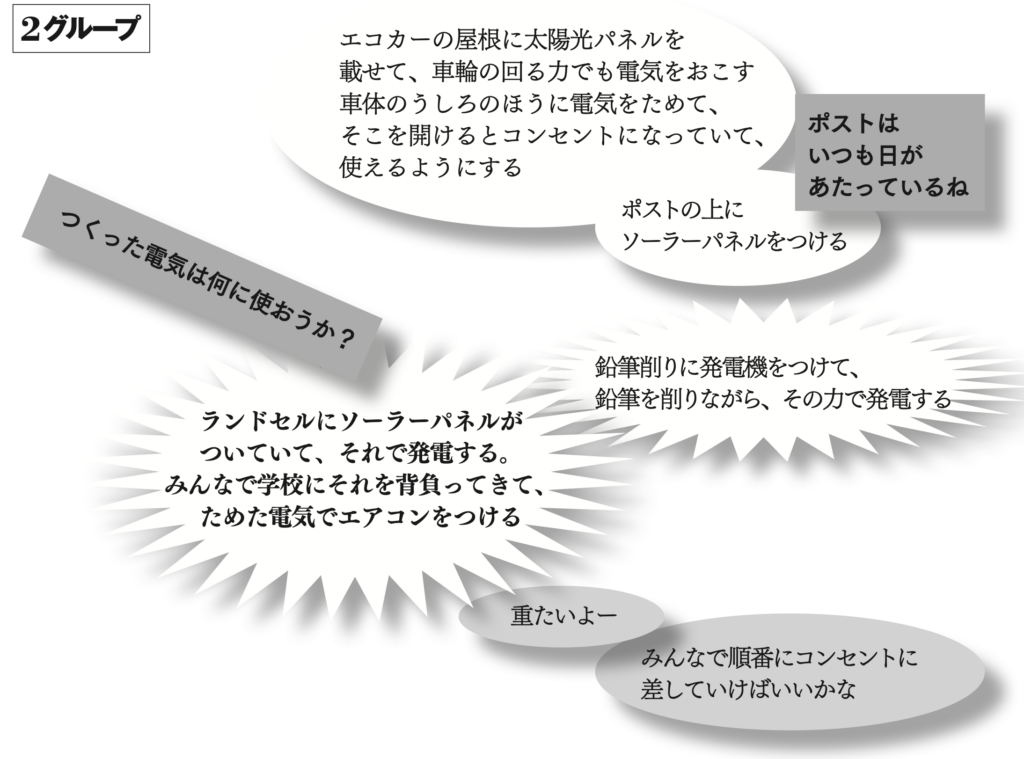

2つ目のグループから、まだでていない考えを発表するように言いました。

このグループは絵でアイデアを表現していました。それに刺激を受けたのか、ほかのグループがアイデアをどんどんつけ足していきます。

黒板は、子どもたちのアイデアでいっぱいになってきました。でも、まだまだ続きます。

黒板は、子どもたちのアイデアでいっぱいになってきました。でも、まだまだ続きます。

どうしてもみんなに言いたいと、キラキラと目を輝かせながら発表が続きました。みんなノリノリで楽しそうです。

50近くのアイデアがでました。このグループでの話し合いと発表は、事後の感想で、いちばんおもしろかったと言っている子が多くいました。想像の翼を思いきり広げた時間でした。

自分たちでつくる近未来エネルギー

自分たちが想像したことを近未来に実現してほしい、自分たちの使うエネルギーを自分たちでつくっていってほしい、という願いをこめて、つぎのような話をして授業を終えました。

──みんな、ほんとうにいろんな発電方法を考えましたね。先生の予想以上です。みんなが想像できたものは、将来、実現する可能性があります。

みんなは生まれて10年しかたってないから、そういうことを考えないかもしれませんが、先生が子どものころには、携帯電話なんてありませんでした。あんな小さい箱で、電話ができたり、音楽が聞けたり、メールができたり、パソコンみたいに使えたりするようになるなんて、思ってなかったです。だけど、先生といっしょに育った世代のだれかが、こんなものがあったらいいと想像して開発してきたから、いまのすばらしい携帯電話ができてきたのです。

だからみんなも、いまはこんなのできないよーと思うかもしれないけど、想像できるものは実現できる可能性があります。問題点はたくさんあるけど、ひとつずつ解決していけば、ほんとうに使えるものがでてくるかもしれません。

今回は、電気のつくり方から始まって、発電所のしくみ、そして、枯渇エネルギーや再生可能エネルギーについて学んできました。

今年、津波で発電所が壊れて、節電の夏になりましたね。大きな発電所はたくさんの電気をつくることができるけど、1か所壊れると、たくさんの場所が停電になってしまいます。でも、小さい発電所をいくつもつくったら、もしもひとつ壊れても、停電は狭い地域だけですみますし、となりの発電所から融通してもらえばいいのです。

これからは、自分たちの必要なぶんの電気を自分たちがつくりだすしくみをつくることがたいせつになっていくことでしょう。みんなのなかから、将来、再生可能エネルギーを活用する仕事をする人がでてきたらうれしいです。

子どもたちは、現実を知り、新しい発電方法を知ることで、身近なところにも再生エネルギーを利用して発電できることに気づきました。知ることから想像することにつながったのです。つぎは、想像することから実現につなげることが必要となってきます。

授業をしてみて、子どもの想像力が予想以上に豊かでおもしろかったり、実現可能なほど具体的だったりすることに、未来への大きな希望を感じました。まだ問題は多いけれど、自分たちの使うエネルギーを自分たちでつくっていく社会が、近未来に実現できると思いました。

これからは、エネルギーも地産地消です。子どもたちがエネルギーについて意識を高くもち、未来を築いていくおとなになってほしいと思います。

(おわり)

出典:『エネルギーと放射線の授業』所収、2011年、太郎次郎社エディタス

図版制作:副田和泉子

平林麻美(ひらばやし・まみ)

1964年、東京都生まれ。東京都・小学校教諭。大森・羽田・葛西沖のノリ漁の歴史、多摩川・目黒川・荒川の歴史や自然、河口近くの水再生センターでの水処理の方法、東京大空襲の被害などについて、現場や当事者の話を直接聞きながら、子どもとともに学ぶ授業をつくる。東日本大震災直後には、地震や津波、液状化のしくみを知り、避難生活について考える授業をいち早く開始した。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)