石巻「きずな新聞」の10年│第4回│編集長として迎えた「仮設きずな新聞」休刊│岩元暁子

第4回

編集長として迎えた「仮設きずな新聞」休刊

限界を感じていた「ボランティア」からの脱却

震災から丸1年が過ぎた2012年4月、私はピースボート災害ボランティアセンターの専従職員になった。

まえの会社をやめたときの退職金がそれなりにあったため、この1年間はボランティアとして無給で活動をしてきた。石巻での活動中は、寝る場所(被災した居酒屋で、大勢のボランティアと雑魚寝だが……)も食事(炊き出し支援が終わってから、ボランティア向けに食事が用意されるようになった)もあり、お金を使う場面もそう多くなかった。だがしかし、ここで貯金を使いはたしていいのか? 将来、後悔するんじゃないか? そんな葛藤があったのは事実だ。

精神的な問題も大きかった。石巻での活動はやりがいこそあったが、立場はなんの保障もない「ボランティア」。履歴書にも書けない時間を積み重ねて、私のキャリアはどこに向かうのか。まわりにはボランティアから有給のスタッフになったメンバーも何人かいて、「私はかれらより役に立てていないんだろうか……」と悩んだりもした。

そんななか、石巻での長期ボランティアは2012年3月末で区切りをつけよう、という話が持ちあがった。みんなそれぞれの生活を犠牲にしながら、責任感(と惰性)で石巻に残っている状況が続いており、あらためて一人ひとりの意思が問われた。私は活動を続けたい気持ちはあるものの、いまの立場で石巻に残るのは、金銭的にも精神的にも難しいと思い、「スタッフにしてもらえるのであれば残りたい」と現地責任者に伝えた。

私としては、大きな賭けだった。「あなたをスタッフにすることはできません(=あなたを必要としていません)」という回答も十分に考えられ、そうなった場合は石巻を去らなくてはならない。活動を終えたあと、燃えつき症候群になっている仲間も見てきたため、横浜に帰るのはある意味、恐怖だった。無給でもいいから石巻で何かやりたい、やらせてほしい。そんな思いをぐっと飲みこみ、自分を犠牲にして将来後悔しないために、私は賭けに出た。

3月下旬になってもピースボート側からの回答はなかった。私はやっぱり必要のない人間なのかな……。そう思うと涙が出た。最終的にスタッフにしてもらえるという回答を得たのは、あと3日で3月が終わるという3月28日だった。「これまで以上にボランティアさんに愛情をもって接してください」という現地責任者のことばを心に刻んだ。

「記者ボランティア」募集という試み

スタッフになってしばらくして、仮設きずな新聞の編集長を任されることになった。当時は2週に1回の発行ペースだったが、あっというまに締切がやってきて、ほとんど休む暇はなかった。はじめて新聞をつくったときと変わらず、発行日前には徹夜の生活だった。

夏をまえに、私はひとつの取り組みをはじめることにした。取材・記事執筆を担う「記者ボランティア」を募集するというものだ。取材をして記事を書くという仕事は、予想以上にやりがいがあり、そして取材相手からもうんと喜ばれた。「取材」だからこそ聞けるお話がたくさんあり、取材相手との心の距離がぐっと縮まり、取材を終えたあともつながっていたいと思える人たちがたくさんいた。自分以外の人にも、この経験をしてほしい。もっと多くの石巻と出会ってほしい。だがしかし、「取材をして記事を書く」というのは、多少のスキルが必要で、だれにでもできるものではない。だからこそ、「記者ボランティア」として活動内容を限定して募集したいと思ったのだ。

当時、ボランティアは活動内容が選べない、というのがルールだった。また、予備のPCがないため、記事を書くのに自分のPCを持参してきてもらう必要があるが、当時、一般のボランティアは携帯以外の充電が禁止(人数が多くて対応しきれないため)で、もちろんPCも使用禁止。ほかにも、さまざまな「特別待遇」を認めなければならないため、懸念の声もあった。しかし私には、これがかならず石巻のためになるという確信があった。

募集開始からほどなくして、ひとりの応募があった。震災当時は青年海外協力隊で海外にいて、帰国したらボランティアにいこうと決めていたという24歳の男性だった。志望動機の文章もちゃんとしているし、東京のスタッフが電話面談をしてくれて、人物的にも問題なさそう。こうして記者ボラ第1号の受け入れが決まった。彼はピースボート(船)にも乗船したことがあり、名前の穣(みのり)という漢字が「じょう」とも読めるため、ピースボート界隈の人たちからは「ジョー」と呼ばれていた。

あえて主観を入れて記事を書く

編集長になりたての私とジョーは、さまざまな企画をカタチにしていった。ジョーは素人とは思えないほど文章が上手で、私なんかよりよっぽど編集長に向いているのでは……と思った。しかし、彼の書く記事を読んで、いくつかの違和感を覚えた。

ひとつは、読者である住民さんに、記事を読んでどうなってほしいのかが見えてこないこと。たとえば、仮設住宅の集会所で託児ボランティアをはじめた住民さんたちの記事を、ジョーは「だ・である調」の堅い文章で書いた。しかし、この記事を読んでほしいのは、子育て中のお母さんたちだ。堅い文章では伝わらないし、読んでもらえない可能性が高い。もう少し柔らかく、そして読んだ人に「託児をお願いしようかな」とか「自分も託児ボランティアやってみようかな」などと思ってもらえるように書いてほしいとお願いした。

もうひとつは、論理性と感受性だ。一般的な新聞の価値が「事実を伝えること」だとしたら、仮設きずな新聞の価値は「共感してもらうこと」だ。「私もがんばろう!」「私もやってみよう!」「そっかそっか、そうだよねぇ」「なるほど、そうだったのか」。どんなことでもいい、人とのつながりが感じられるような記事にこそ意味がある。そのためには、論理性と感受性が大切だと気がついた。事実関係に飛躍や抜けがあって論理的に破綻してしまうと、納得感がなくなってしまう。また、書き手がその人や事柄を取材して、いったい何にいちばん心が動いたのか、それをことばにしなければ共感は生まれない。一般的な新聞ではご法度だが、私はあえて「主観」を入れて記事を書いてほしいとお願いした。自分の感覚を研ぎ澄ませて、心が動く瞬間をとらえるのは案外と難しく、私が毎度徹夜して新聞を完成させるのは、外からの刺激がない深夜にしか、その感覚が得られなかったためでもあった。「ジョーは何にいちばん感動したの? この記事で何をいちばん伝えたいの?」。何度も問いなおし、書きなおしてもらった。

ひとりで新聞をつくっていたときは気づかなかったが、私のなかには「仮設きずな新聞をこんな新聞にしたい!」という想いがたくさんあった。ジョーのあとにも20人以上の記者ボランティアを受け入れたが、かれらとともに紙面をつくる過程で、私の想いが言語化できるようになったのは、大きな財産だった。そして、記者ボランティアとして石巻に来た人たちの多くが、ほかの活動とくらべても、より深く長く石巻にかかわってくれた。交流人口や関係人口をつくるという意味でも、記者ボランティアの仕組みはとても価値あるものだったと思う。

ちなみに、ジョーはのちに私の夫となる人である。記者ボランティアの活動後、東京の出版社を経て、雑誌の記者をやっている。「素人とは思えない」という私の感覚はまちがいではなかったようだ。さらに、いま彼は石巻復興きずな新聞の副編集長でもある。彼がいなければ、石巻復興きずな新聞は生まれていなかっただろう。

休刊決定直前にかかってきた電話

震災から丸2年が経つ2013年3月、仮設きずな新聞の休刊が決まった。仮設支援チームを率いていたスタッフと長期ボランティアたちが石巻を離れることになり、「続けられなくなった」と言ったほうが正しいだろうか。なんらかのカタチで継続することは検討されていたものの、資金も人手もまったくアテはなく、休刊という名の終刊だった。

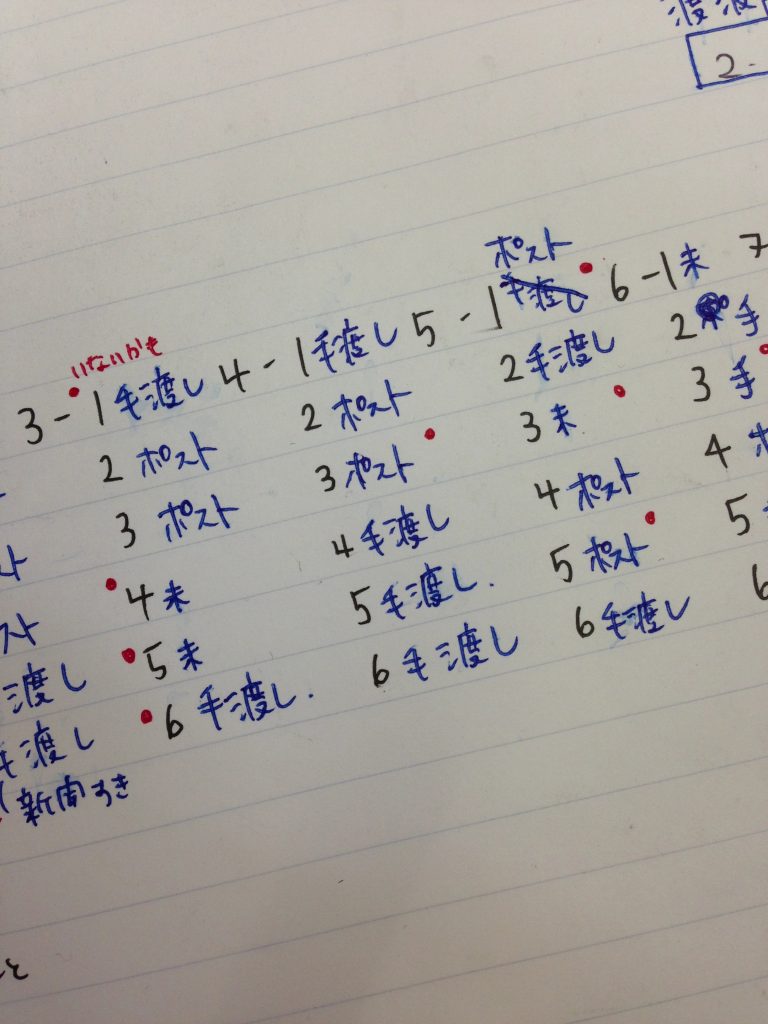

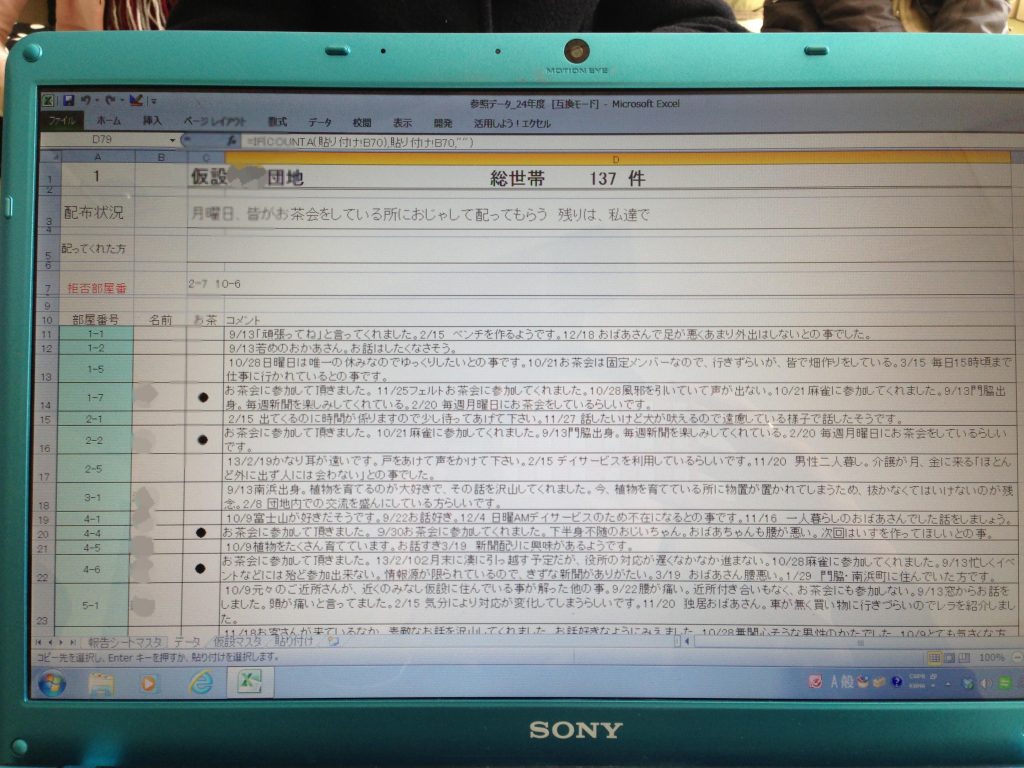

休刊をまえに、仮設きずな新聞にはどんな価値があるのか、あったのかを測るために、読者アンケートを実施することになった。どのくらい仮設きずな新聞を読んでいるか、読む理由・読まない理由、継続を希望するか、継続する場合どのような配布方法がよいか、印象に残っている記事について聞いた。アンケートをつくっているあいだ、どんよりした気分だった。命を削って書いている新聞が、ぜんぜん読まれていなかったらどうしよう……。また逆に継続を望む人が多かった場合、どうやって継続したらよいのだろう……。気が進まなかったが、今後のためにもアンケートを作成した。

アンケートの締切前日の夕方、知らない番号から私の業務携帯に着信があった。私の電話番号はアンケートに記載してある。仮設住宅に住む男性だった。

「せっかくアンケートに回答したのに、回収ボックスがないじゃないか!」と、それはそれはたいへんな怒りよう。心臓がバクバクした。「集会所の掲示板にないでしょうか? 箱ではなく、封筒なんですが……」と穏やかに促してみるが、「ふざけるな! せっかく書いたのに! もう知るか!」と切られてしまった。すぐに新聞配布に出ているスタッフに電話し、いまからアンケートを受け取りにいけるかと聞くと「20分で行ける。ただ部屋番号がわからないと……」という回答。男性にかけなおして「いまからとりにうかがうので、部屋番号を教えてほしい」と伝えたが、「もういい! 投げたから(「投げる」は東北の方言で捨てるの意)! 何が『きずな新聞』だ! ポストねぇじゃねぇか! もうダメなんだ! おれはもうだれも信じないって決めてるから! 人なんてしょせん他人! 仮設に来てから、ますますそう思うようになった! おれはもうだれも信用せずに生きていくって決めてるから、もうおれにかまうな! 来なくていい!」と怒鳴られ、また切られてしまった。最後は泣きそうな声だった。こんな小さなことに激昂して怒鳴っている自分自身に嫌気がさしているような声だった。

来るな、かまうな、と言うけれど、彼は明らかに、何かを、だれかを必要としていた。しかし、福祉や医療がターゲットとする層から、彼ははずれてしまうだろう。心のケアをおこなう専門的な団体や機関もあるが、彼がみずからそれらを受診するとは思えない。そういう層は表には見えないけれど、じつは少なくないのではと感じた。私に何ができるだろう。しばらく泣きたい気持ちだった。

最後の仮設きずな新聞を配りおえて

集まったアンケートを見てみると、「まだ続けてほしい」という声が圧倒的多数だった。心配していた「ぜんぜん読まれていない」状況ではなかったことに安堵したが、「まだ続けてほしい」のことばはすべて、私への責めのことばのように感じた。こんなにも多くの人に望まれていた新聞は、私の力不足で継続できずに終わるのだ。

新聞を1回発行すると、すぐつぎの新聞をつくりはじめなくてはならないため、これまで新聞配布にはあまり参加できなかったが、最後の新聞は自分で配ろうと思い、毎日新聞配布に参加した。これまでの仮設きずな新聞をぜんぶとってある、という住民さんに出会った。編集長の私が新聞を届けにきたことをとても喜び、きれいにファイルされたこれまでの新聞全号を見せてくれた。ほかにも「きずな新聞にどれだけ励まされたか」と語ってくれる住民さんが何人もいた。こんなにも楽しみにしてくれている人がいるのに、私は活動を継続できないのだ。申し訳なさでいっぱいだった。

私たちの拠点に「ピースボートは仮設を見捨てるのか」と怒鳴りこみにきた住民さんもいた。長期化する仮設暮らしによる疲労、さきが見えない不安。見捨てられたように感じるのも無理はない。震災の年の6月ごろ、避難所支援に入っていたときのことを思い出した。それまで毎日炊き出しにきてくれていた自衛隊の突然の撤退が決まり、その翌々日から炊き出しではなくお弁当になった。当然、避難していた住民さんたちからは大不評で、突然石巻を去った自衛隊へのネガティブな感情が噴出していた。あんなに助けられた自衛隊だったのに……。あのとき感じた「見捨てられ感」のこわさを思い出した。

活動を継続できそうもない自分の無力感と申し訳なさに、とにかく胃の痛い1か月を過ごした。そして、すべての新聞を配りおえた3月末、私は夫(当時は彼氏だが)に会うために訪れた東京で、倒れてしまった。過度なストレスによる過呼吸だった。

岩元暁子(いわもと・あきこ)

日本ファンドレイジング協会 プログラム・ディレクター/石巻復興きずな新聞舎代表。1983年、神奈川県生まれ。2011年4月、東日本大震災の被災地・宮城県石巻市にボランティアとして入る。ピースボート災害ボランティアセンター職員としての「仮設きずな新聞」の活動を経て、支援者らと「石巻復興きずな新聞舎」を設立し、代表に就任。「最後のひとりが仮設住宅を出るまで」を目標に、被災者の自立支援・コミュニティづくり支援に従事。2020年5月、石巻市内の仮設住宅解消を機に、新聞舎の活動を縮小し、日本ファンドレイジング協会に入局。現在は、同会で勤務しながら、個人として石巻での活動を継続している。石巻復興きずな新聞舎HP:http://www.kizuna-shinbun.org/

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)