石巻「きずな新聞」の10年│第7回│目の前の相手の話を聴く│岩元暁子

第7回

目の前の相手の話を聴く

はじめてあの日のことを話した男性

2014年5月、ボランティアさんたちといっしょに仮設住宅で新聞を配っていたときのこと。事務所にいたスタッフから、私の携帯に電話がかかってきた。ひどくあわてたようすだ。なだめ落ち着かせながら話を聞くと、仮設住宅に住んでいる男性からピースボートの事務所に電話があり、「死にたくなって、薬を5日分飲んだ」と話したという。スタッフが団地と名前を聞いたところ、「○○団地のアホだって言えば、あきちゃん(私)はわかっから」と言ったそうだ。現場をボランティアたちに任せて、私はすぐに思いあたる住民さんのもとに向かった。

薬で半分トロンとした彼は、笑顔で私を迎えてくれた。「薬でラリってて……ごめんねぇ……あきちゃん、来てくれると思わなかったぁ……」。

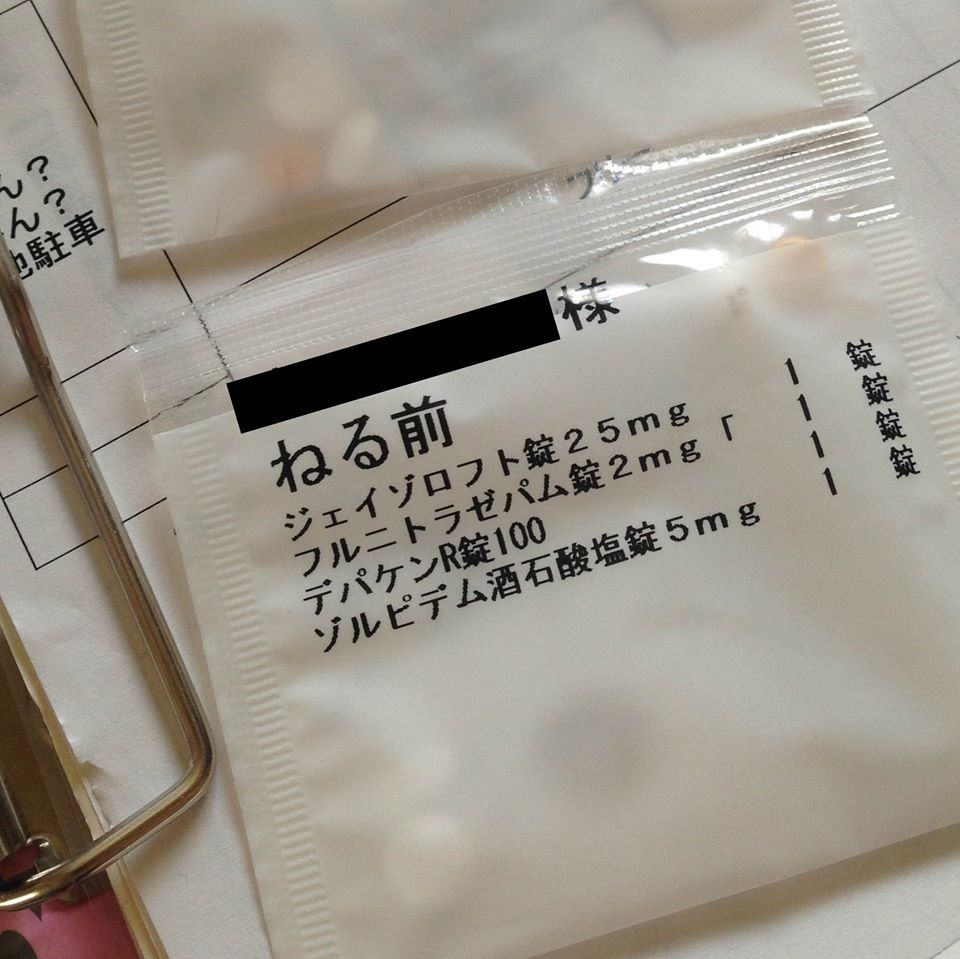

薬の入っていた袋をゴミ箱から見つけだし、スマホで薬名を検索する。向精神薬、睡眠薬、抗うつ剤……、なるほど、精神系の病院に通院しているらしい。ついでに致死量も調べる(なんて便利な世の中!)。だいじょうぶ、5日分くらいじゃ大事には至らない。医者がわざと弱い薬を出しているのかも知れない。いざとなったらすぐに救急車を呼ぶ心づもりはしつつ、状態を観察する。具合が悪そうなようすはない。水分をたくさんとるように伝える。

その後、「話し相手が欲しい」という彼としばらく話をした。そこではじめて、彼の震災当時の話を聞いた。3年前のあの日、彼は海から数キロ離れた自宅にいた。感じたこともない大きな揺れに驚きはしたものの、津波が来るなんて夢にも思わなかったという。部屋の片づけをしているところに、近くの川をあふれた津波がやってきた。彼は片手で奥さんの手を握り、もう片方の手でガスの元栓のところをつかんでいた。流されないように、必死に。しかし、みるみるうちに水位は1階の天井まで達し、つないでいた手は離れてしまった。数日後、彼はがれきのなかから自衛隊に救助され、30年連れ添った妻は遺体で見つかった。

「俺は地獄を見たんだぁ……」

そのことばとは裏腹に、頬は薬で緩んだままだった。

薄れていく電話への緊張感

話のなかで、彼は震災後、アルコール依存症をかかえており、医療や心のケアの専門家ともつながっていることがわかった。

彼はそれからもたびたび私に連絡してきた。将来の夢を語ったり、「これからは心を入れかえてがんばるよ!」と前向きなときもあれば、「いまから酒を飲んでやる!」と自暴自棄なときもあった。かと思えば突然、「もう迷惑かけないように、あきちゃんの連絡先は消したと伝えて」と、新聞を配りにきたボランティアさんに言づけたりするときもあった。すぐに携帯にかけて、「これ私の番号だから、また登録しといてね!」と伝えた。正直どうしていいかわからないときもあったが、心のケアをやっている団体の人などにも相談し、いいことも悪いことも7割ぐらいで受けとって、私自身が振りまわされすぎないように努めた。

8月に入って、彼からの電話はさらに多くなった。朝の7時に電話してくるときもあり、夜型の私は眠い目をこすりながら電話に出ることもしばしばだった。最初のうちは「また薬を飲んだのでは」「お酒を飲んだのかも」と心配し、できるだけ電話に出るように気をつけていたが、とくになんの用事もない電話も増えてきていた。うっかり出られなくても、またすぐにかかってくる。そんな認識が私のなかでできていた。

警察は24時間かまってくれる

忘れもしない、8月12日、17時15分。彼からの電話に、私は出られなかった。またすぐにかかってくると思っていたが、翌日もその翌日も電話はなかった。数日後、私は新聞を見て愕然とした。彼は私に電話をしたあと、酒に酔った状態で警察署に行き、包丁をとり出して、逮捕されていたのだ。記事によれば、だれもけがをさせていないし、そもそも暴れたわけでもない。そう、彼は包丁を持って警察署に行けば、自分の相手をしてくれることを知っていて、そんな行動に出たのだ。身寄りのない人たちにとって、年末年始とお盆はふだん以上に孤独を感じるのだという。8月12日の電話をとれなかったのが悔やまれた。

留置所に面会にいくと、彼はいつかのようにまた笑顔で私を迎えてくれた。「あきちゃん、ここはいいよ〜、みんな俺の話を聞いてくれるんだぁ」。まともな判断ができなくなった彼は、笑いながら無邪気に言った。

これまでも精一杯やってきたつもりだった。できるだけ電話はとったし、話も聞いた。でも彼が心にかかえていた孤独は、そんなものでは埋められないほど深いものだった。24時間体制で「かまって」くれる警察には勝てるはずもない(いや、勝つつもりもないのだが)。

10人のうちのひとりとしての役割

私はしばらくのあいだ、そうとう落ちこんだ。あのとき電話をとれていれば——。なぜすぐに折り返さなかったのだろう——。しかし、心のケアや地域医療の専門家にも相談して、ある意味これでよかったのだと思うようになった。彼は留置所を出たあと、精神病院に入院することになった。警察沙汰にまでなったおかげで、より専門的なケアを受けることが叶ったのだ。

この経験から私は、「話を聴く」ということについて考えるようになった。心の孤独を解消してくれるのは、「自分の話を聴いてもらえた」という実感なのだということを体感として理解した。

また、人ひとりを支えるためには、10人くらいの人が必要なのだということも学んだ。ひとりでひとりを支えようとするとつぶれてしまう。家族がいれば家族が、それに医療や福祉の専門職、職場や地域のつながり、ときに行政や制度、さまざまな人やしくみが少しずつかかわることで、ようやくひとりの人を支えることができる。そこに、私たちのようななんの利害もないボランティアがいてもいい。その苦しみのすべてを理解することはできなくても、専門的な知識やスキルがなくても、いつか「生きててよかった」と思える日が来るように祈り、信じて、話を聴くことはできる。そして、それがその人の生きる力になることもある。

「あのとき死んでいればよかった」に対する答え

このころの私には考えあぐねていることがあった。「後ろ向きな住民さんにどんなことばをかけたらいいのか」と悩む県外ボランティアへの対応だ。震災から時間が経つと、人の心は癒えてくるものだと思われがちだが、被災地での現実は違う。いつまで続くのかわからない仮設暮らしへの不安と焦り、重要な決断をつぎつぎとこなさなくてはならない自宅再建への道のり、日々ふくらんでいく失ったものを思う気持ち……。「こんなはずじゃなかった」「震災さえなければ」。そんな気持ちが、「こんな思いをするくらいなら、あのとき死んでいればよかった」ということばになって出てくるときもある。

目の前の人に「死んでいればよかった」と言われるのは、けっこうつらい。せっかく助かった命、亡くなった人のぶんまで懸命に生きてほしい。その気持ちは住民さんへのエールなのだろうか、それともボランティアのエゴだろうか。

「あのとき死んでいればよかった」に対する答えはそうかんたんには見つからず、県外のボランティアたちはふり返りの会でよく泣いていた。「あのとき、なんて言ってあげたらよかったのか」「もっといいことばがかけられたんじゃないか」。無力感に苛まれるボランティアたちに、私はかけることばが見つからなかった。

「Active Listening(傾聴)」を学ぶことに

そんなとき助言をくれたのが、再開した仮設きずな新聞が助成を受けていた人道支援団体「アメリケアーズ」のラモナ・バイマさんだ。ラモナさんはきずな新聞の活動の視察でたびたび私たちを訪れてくれ、いっしょに新聞配りをしたりした。私が「あのとき死んでいればよかった」ということばを最近住民さんからよく聞くのだと言うと、「アキ、あなたはActive Listening(傾聴)を学ぶべきだわ! Active ListeningはSelfcareにもなるから」と教えてくれた。

「傾聴」ということばは知っていたが、自分たちの活動とはまったく結びついていなかった。なるほど、世の中には「死にたい」という人と日々向きあう人がいて、その向きあい方にはあるていど体系化された「知見」があるはずだ。私は傾聴について調べはじめた。

調べていくなかで、ひとつの記事に出会った。自殺予防を目的とした電話相談の相談員が足りていないという記事だった。相談員になるためには1年半の研修を自腹で受講しなければならず、相談員は交通費すら出ない無報酬の完全ボランティア。しかも深夜帯のシフトもある。これではたしかに人を集めるのはたいへんだろう。でも、これこそが「死にたい人と日々向きあう活動」だ。「人の話を聴く」ということにかけて、ここ以上に知見のある場所はないんじゃないか。私はそう考え、石巻で受講できる電話相談員の研修を受講することにした。

「聴く」とはどういう行為か

相談員としての研修は、毎回、ことばにならない気づきと発見でいっぱいだった。生まれてはじめて、こんなにも「聴く」ということに向きあってみて、「聴く」ことがどれだけ奥深いものかを知った。これまでも私なりに人の話を聴いていたつもりだったけれど、じつはまったく聴けていなかった、ということがよくわかった。そのくらい、自分のなかでのコミュニケーションのあり方が根本から覆される経験だった。

意外に思われるかもしれないが、相手の話を「聴く」ということは、自分を知るということだ。相手とのかかわりのなかで、自分の心がどう動くのか、その感覚のなかでしか相手とかかわる術はない。相手の話を聴こうと思ったら、自分と向きあう必要があったし、自分を知らなければ相手の話を聴くことはできない。自分自身と向きあうこととは、すなわち、自分の醜さや未熟さを受け入れることだ。研修はけっしてラクで楽しいものだとは言えず、泣きたいときもイライラするときもたくさんあった。同時期に入学した研修生の半分は、志半ばで脱落した。定年退職したばかりの立派な男性研修生が、泣きながら研修を去っていったこともある。いま思い出しても苦しい日々だ。だが、相談員になるための研修をとおして、私は「いま、ここで」、悩んでいる人や孤独な人の「よき隣人として」、かかわることができる喜びとありがたさを知った。

岩元暁子(いわもと・あきこ)

日本ファンドレイジング協会 プログラム・ディレクター/石巻復興きずな新聞舎代表。1983年、神奈川県生まれ。2011年4月、東日本大震災の被災地・宮城県石巻市にボランティアとして入る。ピースボート災害ボランティアセンター職員としての「仮設きずな新聞」の活動を経て、支援者らと「石巻復興きずな新聞舎」を設立し、代表に就任。「最後のひとりが仮設住宅を出るまで」を目標に、被災者の自立支援・コミュニティづくり支援に従事。2020年5月、石巻市内の仮設住宅解消を機に、新聞舎の活動を縮小し、日本ファンドレイジング協会に入局。現在は、同会で勤務しながら、個人として石巻での活動を継続している。石巻復興きずな新聞舎HP:http://www.kizuna-shinbun.org/

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)