他人と生きるための社会学キーワード|第9回(第2期)|子どもを守る──「安心できない社会」のなかで|桜井淳平

子どもを守る

「安心できない社会」のなかで

桜井淳平

2021年、千葉県八街市で、下校中の児童5人が飲酒運転の大型トラックにはねられ死傷する事故が発生した。2019年には川崎市で、スクールバスを待っていた児童2人が突然襲われ、殺害された。最近でも子どもが被害に遭う事件・事故が発生し、社会の関心を集めている。そのたび、子どもの安全が脅かされていることが問題視され、「子どもを守る」必要性が叫ばれる、という構図がくり返される。

もちろん、「子どもを守る」営みは絶やしてはいけないものである。しかし、「子どもを守る」必要性が過度に叫ばれるとき、そこに危うさはないだろうか。

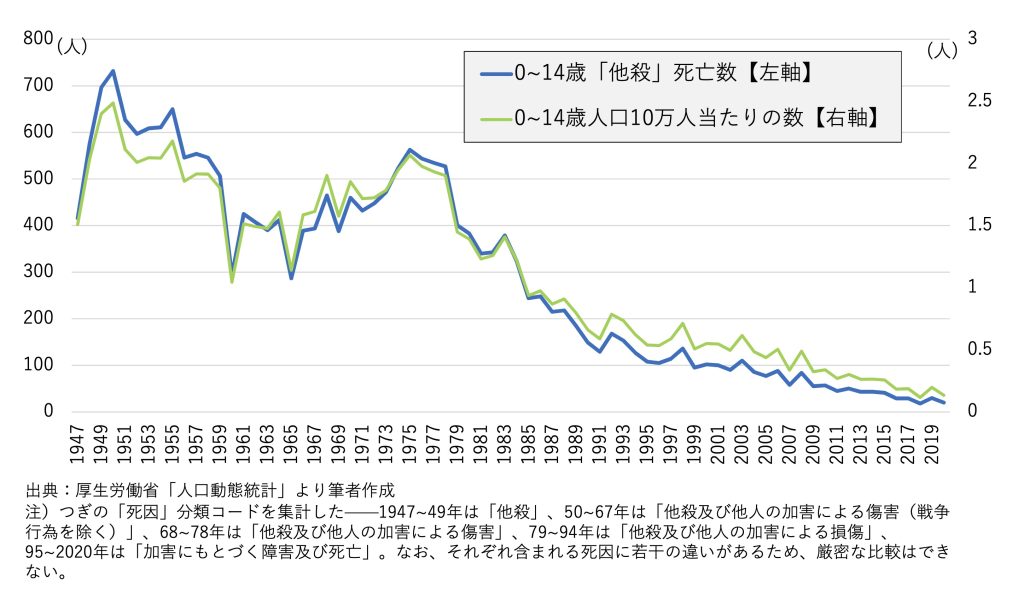

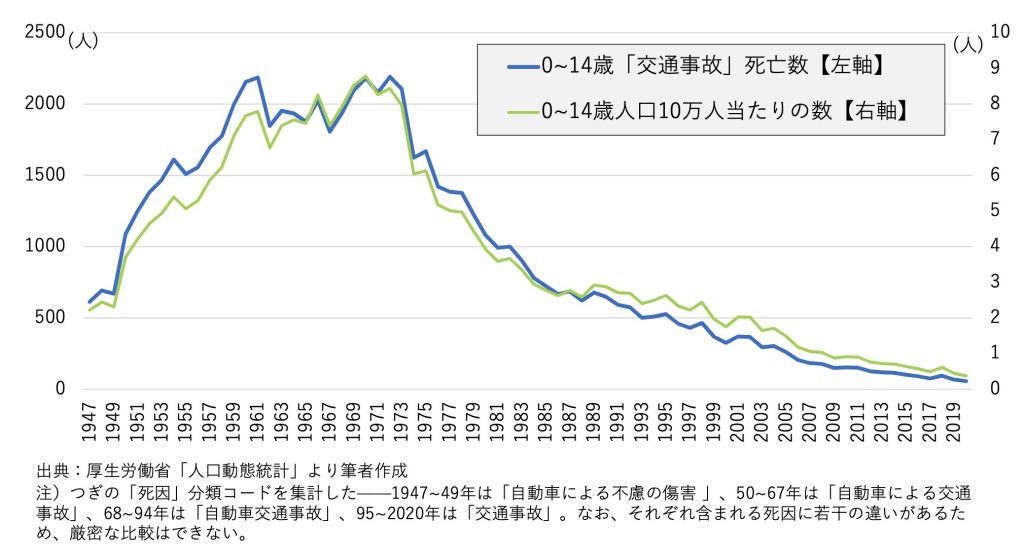

このような突拍子もない問いかけには、それなりの根拠がある。じつは過去と比較すると、今日、子どもの安全は守られるようになっているのである。厚生労働省の「人口動態統計」を用いて確かめてみることとしよう。この調査は、ひじょうに細分化された「死因」ごとに、また年齢ごとに死亡数が計上されている。ここから、犯罪と交通事故で亡くなった子どもがどのくらいいるのか、1947年から2020年まで集計する。その結果が図1と図2である。

【図1】0~14歳の「他殺」を死因とする死亡数の年次推移

【図2】0~14歳の「交通事故」を死因とする死亡数の年次推移

どうだろうか。あまりの変化に驚いたかもしれない。図1をみると、「他殺」で亡くなった子どもは1950年には730人を数えていた。それから急速に数を減らし、一度増加したものの、80年代以降は減少の一途をたどった。そして、2020年は20人である。図2に示されている「交通事故」は、さらに劇的な推移を示している。1960~70年代初めに年間2,000人を超えていた死亡数は、2020年には57人となった。ともに、0~14歳人口の増減を考慮に入れても大きな違いはない(図1・図2の「10万人当たりの数」を参照されたい)。

ここからはっきりと読みとれるのは、社会は確実に安全になっているという事実である。子どもの安全は脅かされているどころか、客観的には、戦後もっとも子どもが守られる時代にある。にもかかわらず、子どもの安全が問われつづけるのはなぜだろうか。

第一に、逆説的であるが、社会が安全になったからである。ここで少し考えてみてほしい。自分の家と飛行機の機内、どちらがより安全な場所だろうか。飛行機こそ危ない乗り物だ、との声が聞こえてきそうである。かくいう筆者は飛行機があまり好きではない。墜落するのが怖いのだ。しかし、少なくとも確率論的には、自宅でいろいろな事故に遭ったり、強盗に襲われたりするリスクと比較すれば、飛行機が墜落して命を落とすリスクは格段に小さい。このように、私たちのリスク認知は、客観的なリスクとしばしば大きく乖離する。なぜか。

このとき重要な役割を果たしているのがマスメディアである。私たちは社会の大部分を直接見聞きすることはできず、マスメディアを媒介することで擬似的に社会にふれている(「擬似環境」とも称される)。一方でマスメディアの側は、社会の出来事すべてを報道する余裕はないので、ニュースバリューというものさしで報じるべき話題を選定している。そのため、めずらしくない出来事ほどニュースでの扱いは小さくなり、滅多に起きない出来事であるほど、大々的に報道されやすいのである。かつて、子どもの他殺被害や交通死亡事故はめずらしくなかったので、大々的に報じるほどのニュース価値はなかった。しかし、次第にその数が減ると、人びとはマスメディアを介して、それを重大な問題と受けとるようになったのである。

第二に、これに加えて、とくに子どもの安全が問われつづける理由として、登下校(通学路)の安全が脅かされたことがかかわっている。登下校は、家庭と学校のあいだに位置するとても曖昧な空間であり、特有の「守りづらさ」をはらんでいる。まず、「だれが守るのか」がはっきりしない。家庭か学校か地域か、役割と責任の所在はすっきりと定まらない。そうすると、「警察のパトロールを強化せよ」「防犯カメラをもっと置こう」などという案も浮かんでくるが、そういった対策強化が手放しで歓迎されるわけではない。それは登下校が、大人の監視や管理の行き届かない「子どもだけ」の空間という側面をもちあわせているからである。ときに「道草」をしながらいろいろなことを育んだ空間が、セキュリティに覆われていくことへの抵抗感は、子どもの安全にかかわる言論の場でしばしば表明されてきた。子どもが育つうえでどのような環境がもっとも望ましいのかというひじょうに根源的な問いが、登下校の安全をめぐっては立ち現れる。このように登下校は特有の「守りづらさ」をはらんだ空間であり、だからこそ私たちは、「いかに守るか」について語りつづけてきたのである。

そして、「子どもを守る」ためにとかく期待を寄せられがちなのが「地域」である。「地域の子どもは地域で守る」などという言いまわしが行政文書で多用され、自主的な見守り活動や地域コミュニティ再生の必要性がくり返し語られた。それは、子どもの環境をセキュリティで覆いつくすことなく、人間同士の温かな見守りを実現するカギとされた。さらに、「子どもを守る」活動をとおして空洞化したコミュニティが復活するという、逆向きの効用すらも示された。現に、全国の地域防犯団体の数は、2003年末の3,056団体から、2016年末には48,160団体まで増えている(警察庁「防犯ボランティア団体の活動状況等について」)。

もちろん、地域の大人の協力は不可欠である。しかし、「地域」に過度の期待を寄せつづけることには危うさもある。まずひとつに、とくに防犯の活動について、知らず知らずのうちに警戒する対象が拡大していく危険性を指摘したい。子どもの被害が減って安全になった社会ではなおさら、パトロール中には「何も起きない」のが通常である。これ自体は望ましいことなのだが、活動に「意味がある」という実感からは遠ざかってしまう。そこで生じうるのは、活動に意味を与えるべく、警戒すべき対象を積極的に発見しようとする動きである。「不審者ではないか」と声をかけ、通報するラインは下がり、また警察も不審者情報を迅速かつ広範囲に発信するようになっていく。重要なのは、そこで警戒対象となりがちなのが、外国人・障害者・ホームレスといった地域内で「異質」とみなされる人びとであること。安全・安心な地域が実現する背後には、彼らの排除・差別(生きづらさ)の問題が潜んでいる。

もうひとつ。あれだけ増えた地域防犯団体が、2017年末から減少に転じている現実がある。地域の活動を支えてきたのは、高齢者であったのだ。この構造は限界を迎え、マンパワーの枯渇が生じつつある。「子どもを守る」必要性が強く叫ばれつづけることで、「地域」への期待は独り歩きし、自縄自縛をしてきたのかもしれない。こうした帰結にも目を向けておく必要があるのではないだろうか。

安全学を開拓した村上陽一郎は、今日の社会では危険が除かれて安全になったからといって、かならずしも安心が得られるわけではないと述べ、安心をつくりだすためのひとつの方法として、リスクの定量化を挙げた。2020年に命を落とした子どもは、「他殺」で20人、「交通事故」で57人。1人でも悲しいことに疑いはないが、明らかに少なくなったことも事実である。「子どもを守る」必要性が叫ばれ、多くの努力が重ねられてきたことがもたらした成果と課題を広く認識したうえで、これからの時代に必要な策を考えつづけていきたい。

■ブックガイド──その先を知りたい人へ

浜井浩一・芹沢一也『犯罪不安社会──誰もが「不審者」?』光文社、2006年

村上陽一郎『安全と安心の科学』集英社、2005年

柿沼昌芳・永野恒雄 編著『学校の中の事件と犯罪』シリーズ1・2・3、批評社、2002年─2005年

*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)

桜井淳平(さくらい・じゅんぺい)

流通経済大学社会学部助教。筑波大学大学院3年制博士課程人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻単位取得満期退学。専門分野:教育社会学、子ども社会学。

主要著作:

『日本の教育を捉える──現状と展望』共著、学文社、2019年

『教育社会学』共著、ミネルヴァ書房、2018年

「子どもの犯罪被害防止における〈地域〉の称揚」『現代の社会病理』37号、2022年

「「子どもの犯罪被害」に関する報道言説の通時的変化」『子ども社会研究』20号、2014年

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)